SDGsは儲かるのか

SDGsに積極的に取り組みことで儲かるといわれていて、実際に儲かっている企業も多数あります。現在の日本ではSDGsの認知度自体は高くなってきていますが、SDGsの取り組みをしている企業は全体数から考えると少数です。

こういった背景からSDGsの取り組みをしている企業は現在ではさまざまなメリットがあるといえるでしょう。どうしてSDGsは儲かるかについて紹介していきます。

SDGsとビジネスのつながりについて今すぐ知りたい方はこちらをチェック

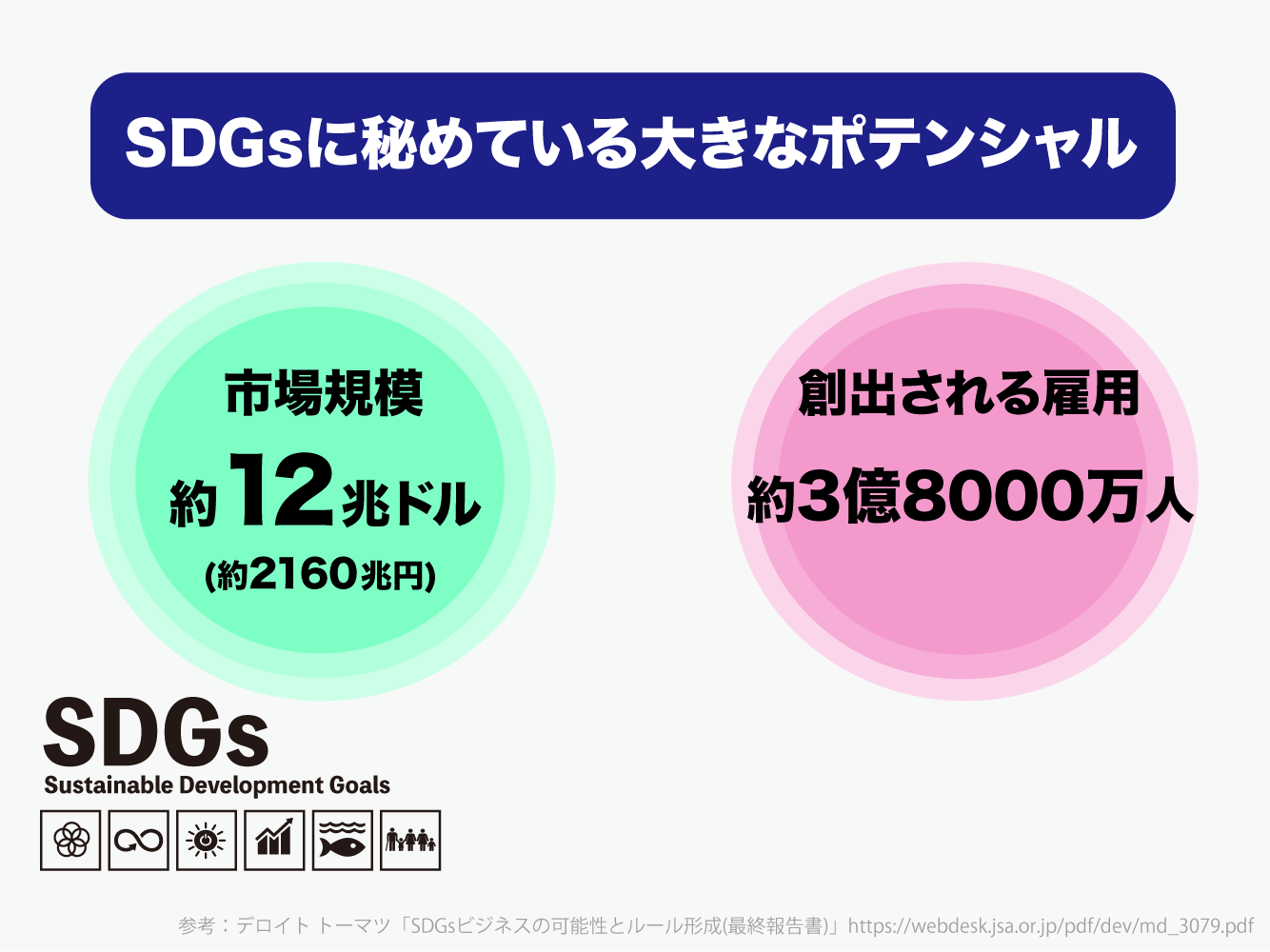

大きな市場規模になる可能性が高い

SDGsは誕生してからの時間が浅いのでまだまだ市場規模は大きくないといえますが、将来的には市場規模が大きくなる可能性が高いです。理由としてはSDGsの取り組み自体は世界中で積極的に取り組みことが推奨されていることから、日本企業だけでなく世界中の企業がSDGsの市場に参加していることが将来的には市場規模が大きくなる可能性が予測されます。

さまざまな業界の企業が参加するようになるので市場内での企業価値を高めることにも繋がります。

ビジネスチャンスの宝庫

世界中の企業がSDGsの取り組みをおこなっていることから、分野に関しても多種多様な企業が参加してくるので普通に企業経営をしていては関わることのなかった分野とも関わることになるでしょう。

他分野と関わることでそれまではなかった新しい知見などを得ることにもなるので、ビジネスチャンスも増えてくることが予測されます。国内だけでなく世界中の企業ともビジネスチャンスがあることから、国内市場だけでなく海外市場にも参加することになる可能性が高いです。

そのためSDGs市場はビジネスチャンスの宝庫といわれています。

エネルギー、農業、ヘルスケア、都市開発は特に注目

エネルギー、農業、ヘルスケア、都市開発に関してはSDGsの中でも世界的に注目度が高く、これらの業界は、持続可能な開発を促進し、環境保護、社会的公平性、経済的成長のバランスをとるために重要な役割を果たしています。詳しくみていきましょう。

再生可能エネルギー

再生可能エネルギー産業は、SDG7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」に直接関係しています。この業界は、温室効果ガスの排出削減、エネルギーの持続可能性、エネルギーアクセスの拡大に寄与しています。再生可能エネルギー技術のコスト低下と効率向上が注目されています。

例: 太陽光発電、風力発電、バイオマス、地熱エネルギー

持続可能な農業

持続可能な農業は、SDG2「飢餓をゼロに」に関連し、食糧安全保障、栄養改善、持続可能な農業の推進を目指しています。食糧生産の効率化と環境保護の両立が注目されています。

例: オーガニック農業、精密農業、アグロフォレストリー

ヘルスケア

ヘルスケア産業は、SDG3「すべての人に健康と福祉を」に関連し、すべての人々に健康的な生活を保障し、福祉を推進しています。医療アクセスの拡大と健康格差の解消が注目されています。

例: 医療技術の革新、予防医療、公衆衛生の向上

都市開発

持続可能な都市開発は、SDG11「住み続けられるまちづくりを」に関連し、安全でレジリエントかつ持続可能な都市を目指しています。都市の持続可能性と住民の生活の質向上が注目されています。

例: スマートシティ、グリーンインフラ、都市計画の改善

これらの業界は、それぞれのSDGsの目標に直接寄与するだけでなく、他の目標とも連携して持続可能な開発を推進しています。持続可能性に焦点を当てた取り組みが進む中で、これらの業界の重要性はますます増していくでしょう。

SDGsが儲かるといわれる理由

SDGsはこれからさらに市場規模が大きくなっていくことから儲かるといわれていますが、他にもSDGsが儲かる理由があります。なぜSDGsが儲かるかについて理解することで、これからの企業活動においての参考にすることも可能です。

SDGsが儲かる理由について紹介していきます。

新たな市場機会の創出

SDGsは、新たな市場機会を創出します。持続可能な製品やサービスに対する消費者の関心が高まる中、企業はこれに応じた製品やサービスを提供することで利益を上げることができます。中でも、再生可能エネルギーや環境に優しい製品は、成長市場として注目されています 。

効率の向上とコスト削減

持続可能なビジネスプラクティスは、資源の効率的な使用と廃棄物の削減を促進します。これにより、企業はコストを削減し、利益率を向上させることができます。例えば、エネルギー効率の改善やリサイクルの強化は、企業の運営コストを大幅に削減する効果があります 。

イノベーションの促進

SDGsは、持続可能な解決策の開発を通じてイノベーションを促進します。企業は、新しい技術やビジネスモデルを採用することで、競争優位性を高めることができます。例えば、クリーンテクノロジーやスマートシティ開発は、革新的なビジネスチャンスを提供します 。

知名度と信頼度の向上

SDGsに積極的に取り組むことで、企業の知名度や信頼度が向上することも理由の1つです。企業がSDGsに貢献することで、社会的責任(CSR)を果たし、消費者や投資家からの支持を得ることができます。消費者や投資家は、社会的責任を果たす企業に好意的なイメージを持ち、その企業の製品やサービスを選びやすくなることがあります。また、企業がSDGsに貢献することで、取引先や社会との信頼関係を築くことができ、ビジネスチャンスが生まれることがあります。

儲けることだけを考えているのは危険

SDGsを活用して儲けること自体は問題ありませんが、儲けることだけを考えて行動することは危険です。あくまでもSDGsに取り組んでいる結果として儲けることができている状況でなければ、なにかトラブルが発生した際に大きなイメージダウンになってしまうことも考えられます。

儲けることだけを考えてSDGsに取り組んでいると起こる可能性のある危険について紹介していきます。

実態がともなわないと逆効果になる

SDGsに取り組む企業の実態がともなわないと、逆効果になるということです。例えば、SDGsに取り組むと謳っていながら、実際には環境汚染を続けたり、人権侵害を行っている企業があるとします。このような場合、企業の信頼度や評判はむしろ悪化し、消費者や投資家からの支持を失うことになる可能性があります。

スタッフに負担をかけ過ぎると離職率が上がる

SDGsに取り組むことは、企業にとって大きなプロジェクトになることがあり、その実施には多大な労力や時間、財源が必要になります。スタッフに過度の負担がかかると、ワークライフバランスが崩れ、ストレスや疲労がたまり、離職率が上昇する可能性があります。

メインのビジネスに悪影響が出る

SDGsに取り組むことは、企業にとって新たなビジネスチャンスを生み出すことがありますが、同時に既存のビジネスにも影響を与えることがあります。SDGsに取り組むことで、既存のビジネスの方針や戦略に変更が必要になることがあり、その際にはコストや時間の負担がかかることがあります。

以上のように、SDGsに積極的に取り組むことは企業に多くのメリットがある一方で、実態がともなわないと逆効果になる、スタッフに負担をかけ過ぎると離職率が上がる、メインのビジネスに悪影響が出るといったデメリットも存在することがあります。

企業は、SDGsに取り組むことのメリットとデメリットをバランスよく考えながら、自社の状況やリソースに合わせて、適切な取り組み方を模索する必要があります。例えば、SDGsに取り組むことを社員のモチベーション向上やブランドイメージの向上につなげるために、社内でのコミュニケーションや教育の充実を図ることができます。また、SDGsに取り組むことがメインのビジネスに悪影響を与える場合には、ビジネスのリスク評価や事業計画の見直しを行うことで、最適なバランスを見出すことができます。SDGsに取り組むことは、企業の長期的な成長に必要な取り組みであると同時に、過度の負担をかけることなく、効果的に取り組むための戦略的なアプローチが求められます。

企業のSDGsの成功事例

企業のSDGsの成功事例を参考にして、自社でもどのようなSDGsの取り組みをできるかを考えることは重要です。企業のSDGsの成功事例についても紹介していきます。

有限会社トヨダ

有限会社トヨダは、環境に配慮した商品づくりを推進することで、SDGsに貢献しています。具体的には、工場での再生可能エネルギーの導入、化学物質の削減、廃棄物のリサイクルなど、様々な取り組みを行っています。また、社員に対しても、SDGsについての啓発活動を実施するなど、企業全体でSDGsに取り組む文化を醸成しています。

春日製紙工業

春日製紙工業は、森林保護と木材の再生利用に力を入れています。具体的には、森林管理のための技術開発や、リサイクル紙の製造などを行っています。また、製品のライフサイクルにおいても、環境に配慮した商品づくりを推進しており、SDGsに貢献しています。

パナソニック

パナソニックは、再生可能エネルギーの導入や、CO2排出削減に力を入れています。具体的には、太陽光発電や燃料電池の開発・製造を行っており、住宅向けやビジネス向けなど、様々な分野での再生可能エネルギーの普及に貢献しています。また、エネルギー効率の高い製品の開発や、プラスチックのリサイクルなども行っており、SDGsに総合的に取り組んでいます。

日水製薬

日水製薬は、健康寿命の延伸に向けた製品づくりや、社会的課題解決に取り組んでいます。具体的には、高齢者向けの医薬品の開発や、がんの治療に貢献する製品の開発などを行っており、健康に貢献する事業に注力しています。また、社会貢献活動として、医療支援のための寄付や、地域貢献活動も積極的に行っています。

UPDATER

UPDATERでは再生可能エネルギーを発電していて、発電した電気を企業に販売するなどの取り組みを行っています。将来的にはすべての企業に対して再生可能エネルギーを提供することを目標としていて、地球温暖化の原因である二酸化炭素排出量を抑えることで地球環境にも貢献しています。

まとめ

SDGsの市場規模は確実に大きくなってきていることから、SDGsにしっかりと取り組むことで儲けることができるのは事実ですが、儲けることだけを考えるのは危険です。注意点としてはSDGsに取り組んで儲けることだけを考えて企業活動をしていると、問題が発生した場合にはイメージダウンの原因にもなります。

SDGsに取り組みながら儲けるためにはSDGsについてしっかりと理解をして、先にSDGsに取り組んで社会的な責任を果たしてから儲けることを考えることがおすすめです。世界的に関心の高いテーマであることから、市場規模はこれからもさらに大きくなっていくだけでなく、さまざまな企業が参加をするようになるのでビジネスチャンスも多くなるといえます。

株式会社アイディオットでも、SDGsの目標達成と持続可能な社会の実現に向け、事業を通じて社会の課題解決に取り組んでいます。 各目標に関する私たちの取り組みについては、こちらをご覧ください。

この記事の執筆・監修者

Aidiot編集部

Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。