はじめに

輸送業界はいま、かつてない転換点を迎えています。2024年問題に続き、法規制強化や高齢化・人手不足の進行から、2026年には国内の輸送力が大幅に不足すると指摘されています。運べない・遅れる・コストが跳ね上がる、こうした現実を前に物流体制の見直しは欠かせません。

本記事では、「2026年の輸送力不足」についてやリスク、5つの対策法などをわかりやすく解説いたします。

2026年輸送力不足問題とは?

物流業界は、2026年を目前に控え、「輸送力そのものが足りない」状況が現実味を帯びてきています。ここでは、その根拠・背景・影響を整理して見ていきましょう。

国土交通省の試算(輸送力14%不足の衝撃)

国土交通省は「持続可能な物流の実現に向けた検討会」において、2026年度には国内のトラック輸送力が約14%不足するとの試算を示しています。

荷主・運送会社双方にとって、これは単なるコスト上昇にとどまらず、“運べなくなるリスク”が現実のものとなりつつある問題です。

出典)持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめhttps://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001626756.pdf

背景:ドライバー不足・高齢化・2024年問題

この輸送力ギャップの背後には、複数の構造的要因があります。まず、ドライバー人口の高齢化と若年層の物流業界離れが進み、慢性的な人手不足が常態化しています。

さらに、2024年4月から施行された働き方改革関連法で、トラックドライバーに時間外労働の上限(年間960時間)が設けられたことにより、長時間運行を前提にした輸配送設計が崩れました。これらが複合的に作用して、供給力を減少させているのです。

影響は「荷物が運べない」現実的リスクに直結

輸送力が足りないということは、単に遅延が増えるだけではありません。最悪の場合、受注そのものを断らざるを得ない配送枠の枯渇が起こります。荷主企業では、商品を顧客に届けられない機会損失やブランド信頼の毀損、物流コストの高騰、さらには競合との競争劣位化にもつながりかねません。輸送力不足は、物流戦略の根幹そのものを揺さぶる問題なのです。

輸送力不足が企業に与える影響

輸送力不足は単なる物流部門の課題ではなく、企業の収益・ブランド・サプライチェーン全体に波及する経営リスクとして捉える必要があります。以下では、その具体的な影響を整理します。

納期遅延・欠品による売上損失

輸送力が足りなければ、納期を守れない・商品が届かないといった事態が発生します。特にBtoB取引では、納品遅延が契約違反や取引停止につながるケースも少なくありません。BtoCでも在庫切れや配送遅延がブランド信頼を損ね、リピート率やEC売上など顧客満足度の低下を招きます。物流の停滞は、販売機会そのものを失ってしまう可能性があります。

輸送コスト高騰による利益圧迫

輸送枠の不足により、荷主は高い運賃を支払ってでも配送を確保せざるを得ません。加えて燃料費・人件費の上昇も重なり、物流コストは中長期的に高止まりしています。これを商品価格に転嫁できなければ、利益率の低下は避けられません。つまり、「売れても儲からない構造」が固定化するリスクがあります。

サプライチェーン断絶リスク

輸送力不足は、サプライチェーン全体のリードタイム延長や在庫切れを引き起こし、製造ラインの停止や調達遅延につながる恐れがあります。特にグローバル企業では、国内物流の遅延が海外出荷や生産スケジュールにまで影響を及ぼすケースも。いまや物流は、企業競争力のボトルネックとなりかねません。

ESG対応(Scope3削減)への逆風

効率の悪い配送や空車走行の増加は、CO₂排出量の増大につながります。輸送効率を維持できない状況では、Scope3(サプライチェーン全体の排出量)の削減目標達成が困難になります。ESG評価の低下は投資家や取引先の信頼にも影響するため、「環境対応=コスト削減」という視点での物流戦略が一層重要になっています。

企業が今すぐ取るべき5つの対策

2026年に向けた輸送力不足は、すでに一部の業界で顕在化しています。待っていても環境は改善せず、企業自らが物流構造を再設計する段階に入っています。ここでは、今すぐ取り組むべき5つの対策法を紹介します。

1. 積載効率の向上

トラック1台あたりの積載率を上げることは、もっとも効果的な対策のひとつです。

複数荷主の共同配送や帰り便の有効活用、AIルート最適化などを組み合わせることで、空での輸送や半分しか荷物が積まれていない状態での輸送をなくします。またデータ連携によって荷量・車両・エリアを統合管理し、少ない台数で最大限の輸送を実現する事も重要です。

▼あわせて読みたい!

2. モーダルシフトの推進

長距離輸送を鉄道や船舶に切り替えるモーダルシフトは、ドライバー不足の対策やCO₂削減につながります。政府支援も活発化しており、環境対応と輸送安定を両立できる施策として注目されています。特にメーカーや卸売業では、「輸送力確保×ESG対応」を同時に実現するカギとなります。

▼あわせて読みたい!

3. 物流DXの活用

物流の属人的な判断を脱し、AIやIoTを活用したデータドリブンな運営に移行することが求められています。TMS(輸配送管理)やWMS(倉庫管理)のデータを統合し、リアルタイムで車両状況や在庫を把握できれば、輸送計画や積載率改善の精度が大きく向上します。DXは単なる効率化ではなく、経営判断のスピード化を支える基盤です。

4. 働き方改革と省人化投資

ドライバーや倉庫スタッフの労働環境を改善し、人材が定着する仕組みを整えることも欠かせません。自動仕分けロボットやデジタルピッキングなどの省人化設備への投資は、現場負担を軽減し、限られた人員で安定した物流を維持するための攻めのコストといえます。

5. 荷主と物流事業者の協働強化

荷主と運送会社が「発注・受注」の関係にとどまらず、データ共有や改善目標をともに設定するパートナー関係を築くことが、持続的な物流を実現する近道です。待機時間削減や積み込み時間の短縮など、双方の業務効率を上げる取り組みは、全体最適の第一歩となります。

先進事例に学ぶ取り組み

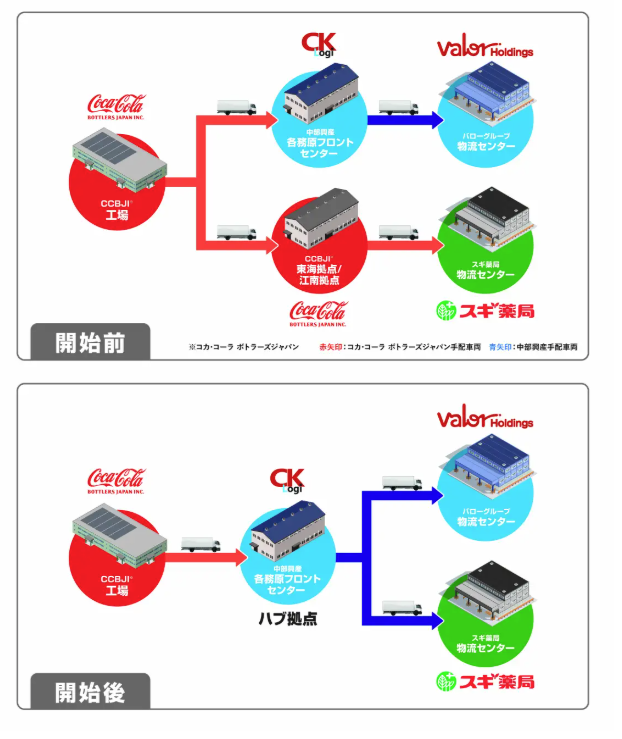

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、株式会社バローホールディングス子会社の中部興産株式会社、株式会社スギ薬局が協業開始

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、株式会社バローホールディングス子会社の中部興産株式会社、株式会社スギ薬局が2025年10月1日より、東海地方において物流効率化を目的とした協業を開始しました。

取り組みでは、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の工場からの納品拠点を、中部興産株式会社の各務原フロントセンターに集約し、その後、中部興産株式会社がバローグループおよび株式会社スギ薬局の物流センターへ輸送を行うことで、トラックの積載効率を高め、ドライバーの業務負荷軽減を図ります。

東海地方に多数の店舗を展開する株式会社スギ薬局が配送先に加わることで、ドライバー不足が深刻化する「物流2024年問題」への対応にも貢献します。

また、ハブ拠点から各社物流センターへの配送については、中部興産株式会社が在庫管理、トラックおよびドライバーの手配、スケジュール調整などを一括管理することで、ドライバーや倉庫業務従事者の業務平準化と倉庫スペースの有効活用にもつながっています。

出典)

https://www.ccbji.co.jp/news/detail.php?id=1760

サントリーホールディングス株式会社とダイキン工業株式会社が共同でダブル連結トラックを活用した往復輸送

サントリーホールディングス株式会社は、ダイキン工業株式会社と共同で、鴻池運輸株式会社とNEXT Logistics Japan株式会社が運行するダブル連結トラックを活用した関東圏・関西圏の拠点間往復輸送を2024年7月から開始します。

サントリーの拠点(山梨県)から関西方面への製品輸送と、ダイキンの拠点(滋賀県)から関東方面への製品輸送においてダブル連結トラックを活用します。鴻池運輸の島田金谷スイッチセンター営業所(静岡県)を発着地としてドライバーを交替します。

ダブル連結トラックの活用により、10トントラック2台分の荷物を1人のドライバーで輸送できます。1人のドライバーが関東・関西間の全行程を輸送すると、1泊2日の行程となり拘束時間が長時間化しますが、中継拠点を設けることでドライバーは日帰り運行ができるようになり、労働環境の改善が見込まれます。また、CO2排出量は10トントラック2台での輸送時と比べ年間約35%削減できる見込みです。

出典)

https://www.suntory.co.jp/news/article/14626.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.daikin.co.jp/press/2024/20240704

ビール4社の海上モーダルシフト

2017年9月にアサヒビール株式会社、キリンビール株式会社、サッポロビール株式会社、サントリービール株式会社は物流部門での環境負荷の低減および長距離トラック輸送の削減によるドライバー不足への対処を目的に、共同物流を行うことで合意しました。

2025年には澁澤倉庫株式会社と大王海運株式会社を主体に関東から関西までトラックで直送していた商品を、いったん千葉港に集約してRORO船で大阪港まで輸送し大阪港から各拠点に陸送を行いました。その結果、CO2排出削減量:1,648.7t(59.3%) 、ドライバー運転時間省力化:3,793時間(77.5%)削減されました。

出典)

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000172834.pdf

https://www.shibusawa.co.jp/sustainability/environment/

https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2017/0516_04.html

まとめ

本記事では、2026年に深刻化が見込まれる「輸送力不足問題」の実態と、その背景、そして企業が取るべき5つの対策について解説しました。

ドライバー不足や高齢化、労働時間規制による制約は、一時的な課題ではなく、産業構造全体を揺るがす問題です。輸送キャパシティが逼迫する中で、企業が「荷物を確実に届ける」ためには、従来の延長線上のやり方では限界があります。

今後のポイントは、効率化・協働・自動化の三本柱です。輸送力不足の波は、すでに目前に迫っています。動き出す企業こそが、課題をチャンスに変えられるでしょう。

この記事の執筆・監修者

Aidiot編集部

Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。