はじめに

「Scope3は難しい」「物流は見えない」──そんな常識はもう古い。協働すれば“削減ポイント”は明確になります。

サプライチェーン全体での脱炭素化が求められる中、Scope 3(サプライチェーン全体の間接排出)は企業の温室効果ガス排出量の大部分を占めています。

特に物流領域では、輸送・保管・梱包といった間接排出が多く、荷主単独での削減には限界があります。いま、業界の枠を越えて「荷主×物流企業」が協働で排出削減を進める動きが加速しています。

本記事では、荷主×物流の視点から、いますぐ着手できるScope3削減ロードマップを公開。法対応にも競争力にも効く、実務者必読の内容です。

▼Scope 3についてはこちら

なぜScope 3削減に「共同対応」が必要か

企業が自社だけでScope 3削減を進めるのは、現実的には限界があります。物流や輸送といった間接排出は、サプライチェーン全体にまたがって発生するため、荷主と物流企業のどちらか一方だけでは成果を出しづらいのです。ここでは、なぜ「共同対応」が必要なのかを整理してみましょう。

Scope 3の約7〜8割はサプライチェーン由来

企業の排出量のうち、Scope 3が占める割合は全体の約8割。その中でも物流や輸送に関わる部分は大きな比重を占めています。

しかし、その実態は複雑です。トラック・船・鉄道などの輸送手段や保管拠点、積載率、配送ルートなど、数多くの要素が絡み合い、関係企業ごとに最適化の方向性が異なります。そのため、個社単位での取り組みでは限界があり、サプライチェーン全体での連携が不可欠になります。

荷主側は「自社排出量にカウントされるが、直接コントロールできない」課題

荷主企業にとって物流由来の排出は「自社のScope 3」として算入されます。たとえば製造業では、原材料の輸送・製品の出荷・販売網での配送すべてが該当します。

しかし、実際の輸送ルートや手段、運行管理は物流会社が担っており、荷主は直接的に制御できません。荷主は「削減責任はあるが、実行権限がない」状態に陥りやすく、これがScope 3対策の最大の壁になっています。

このギャップを埋めるためには、物流企業と連携し、データを共有しながら「どうすれば排出を減らせるか」を共に設計していく姿勢が求められます。

物流企業側は「輸送効率化で削減可能だが、荷主の協力が不可欠」

物流企業は、運行効率化・積載率向上・ルート最適化などのノウハウを持ち、CO₂削減の実行力を担っています。しかし、それを実現するためには荷主側の協力が欠かせません。

例えば、納品先や時間指定、パレットサイズなど荷主ごとに条件が異なると、同一ルートでの共同配送が成立せず、結果的に「空車運行」が増えてしまいます。

荷主が柔軟なスケジュール調整やデータ提供を行うことで、物流企業は輸送の最適化が可能になり、結果的に両者のコスト削減と排出量削減が両立します。

Scope 3削減ロードマップ

脱炭素経営に向けたScope 3削減は、もはや“社会的要請”を超えて“経営戦略”の中核となりつつあります。ここでは、Scope 3削減を着実に前進させるための「5つのステップ」を紹介します。

Step 1:現状把握とデータ共有

最初の課題は、“どこでどれだけ排出しているか”を正確に知ることです。輸送手段ごとの燃料使用量、積載率、走行距離などのデータを可視化し、荷主と物流企業の間で共有する仕組みを整えます。サプライチェーン全体を俯瞰できるようにすることで、削減余地のあるポイントを見極めることができます。

Step 2:共同KPI設定

次に重要なのが、「共通の目標」を持つことです。CO₂排出原単位や積載率、待機時間など、双方で測定可能なKPIを設定し、削減の進捗を数値で管理します。これにより、単なる“努力目標”ではなく、“共有された経営指標”としての意味を持たせることができます。

Step 3:モーダルシフト・共同輸送

鉄道・船舶へのモーダルシフトや、複数荷主による共同配送の実現は、Scope 3削減の中核です。積載効率を高めることで、輸送回数を減らし、CO₂排出を大幅に抑制できます。国交省も推進するこれらの取り組みは、コスト最適化や輸送力確保にもつながる実践的な手段です。

Step 4:設備・車両のGX化

次のステップは、輸送・倉庫設備そのもののグリーントランスフォーメーション(GX)です。EVトラックや水素燃料車、再エネ電力を活用した倉庫運営などを導入することで、Scope 1・2だけでなく3の削減にも寄与します。設備投資は段階的に行い、費用対効果を見極めながら進めることが重要です。

Step 5:透明性・報告体制の整備

最後に、削減の進捗を社内外へ適切に開示する体制を構築します。国際的な開示基準に沿ったレポートを整備することで、ESG評価の向上や取引先からの信頼確保につながります。数値だけでなく、取り組みプロセスや協働の仕組みを示すことで、企業価値の向上にも結びつきます。

国内の先進事例

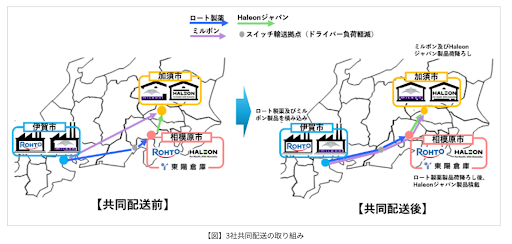

ロート製薬株式会社、株式会社ミルボン、Haleonジャパン株式会社の共同配送

3社は持続可能なサプライチェーン構築を目的とした物流効率化の取り組みとして、東陽倉庫株式会社の協力のもと、共同配送を2025年8月より開始しました。

パレットサイズ、輸送量、製品安全の問題など、各社の様々な制約条件をクリアするため、共同配送に適した製品選定、積載技術の検証、品質テストを実施。製造拠点と倉庫間をリレー方式で繋ぐことで、積載効率の最大化、ドライバースイッチ等、長距離輸送でも過負荷なく運行できる体制を整えました。

・具体的な効果 (※週1回 共同配送を実施した場合)

積載率:13.7%向上(平均66.5%→75.6%)

輸送効率:トラック102台/年(67.1%)削減

総合輸送距離:15,428km/年(38.6%)削減

CO2削減量:13.3t-CO2/年(32.8%)削減

上記輸送効率化において18.4%コスト削減および1運行単価19.2%改善。相互扶助並びにドライバーの雇用環境改善に寄与。

出典)

https://www.rohto.co.jp/news/release/2025/1008_01/

国内食品メーカー6社と物流企業 F-LINEのモーダルコンビネーション(鉄道×トラック)のトライアル輸送

味の素株式会社、ハウス食品グループ本社株式会社、カゴメ株式会社 KAGOME CO.,LTD.、株式会社日清製粉ウェルナ、日清オイリオグループ株式会社、株式会社 Mizkan Holdingsが出資するF-LINE株式会社は2025年8月28日、9月から北海道の共同配送で最適な輸送手段を組み合わせる「モーダルコンビネーション」に試験的に取り組むと発表しました。トラック運転手不足に対応し、環境負荷低減にもつなげ、札幌市から帯広市の幹線輸送で、二酸化炭素(CO2)排出量の約43%の削減を見込んでいます。

札幌市にある拠点から帯広市の中継拠点までのトラック輸送を鉄道で代替し、そこから納品先への配送はトラックを使い、モーダルコンビネーションの実用性を総合的に評価します。

食品メーカー6社とF-LINE株式会社は、北海道で2016年から共同配送を始め、23年に札幌市と北広島市の2カ所だった保管・配送拠点を札幌市内の1カ所にして効率化しました。共同配送の納品先の8割が札幌都市圏に集中しており、残りの2割は各地方に分散しています。

出典)

https://news.ajinomoto.co.jp/2025/08/2025_08_28_02.pdf

アサヒグループホールディングス株式会社:物流企業と協働し、容器の軽量化+共同輸送でScope 3削減を推進

アサヒグループホールディングス株式会社ではグループ全体目標「3R+Innovation」を策定し、プラスチック使用量の削減やリサイクル素材の利用推進、ラベルレスボトルの販売など環境負荷の低い容器包装への転換を進めています。

【3R+Innovation 目標】

・2025年までにプラスチック容器を100%有効利用可能※1な素材とする

・2030年までにPET ボトルを100%リサイクル素材、バイオ由来の素材等に切り替える※2

・プラスチックに替わる持続可能な新素材の開発・プラスチック容器包装を利用しない販売方法を推進する

また2020年9月より、日本通運株式会社の協力を得て、アサヒグループホールディングス株式会社と日清食品株式会社の商品を1台のトラックに混載して運ぶ共同輸送を、関東~九州間で開始しています。重軽混載海上輸送の一事例として継続実施する中、トラック荷台の幅を広げることで 積載方法を変えることができ、積込作業時間が半減するなどドライバーや現場作業者に やさしいオペレーションとなっています。

出典)

https://www.asahigroup-holdings.com/sustainability/environment/#sec2

https://www.asahiinryo.co.jp/csv/eco/20/?utm_source=chatgpt.com

課題と今後の方向性

物流の脱炭素化・効率化が加速するなかで、「共同化」は避けて通れないテーマとなっています。とはいえ、荷主企業や物流事業者の立場、扱う商材の違いによって利害は複雑に絡み合います。ここでは、共同物流を持続的に発展させるために向き合うべき課題と、その先にある方向性を整理します。

荷主間での「協調領域」と「競争領域」の線引き

共同配送やモーダルシフトを進める上で、最も難しいのが“どこまで情報やリソースを共有できるか”という点です。配送効率の向上という「協調領域」と、価格・販路などに関わる「競争領域」を明確に分けることが、長期的なパートナーシップの前提になります。欧州では、業界団体を介して標準ルールを策定し、参加企業が安心して協働できる仕組みを整えています。日本でも、今後は“業界横断の信頼基盤づくり”が不可欠です。

輸送効率化とサービスレベル維持のバランス

積載率を上げれば輸送効率は改善しますが、その分リードタイムや納期の柔軟性が失われる可能性もあります。特に食品・日用品業界のように店舗在庫が短周期で回転する分野では、「効率」と「供給安定性」をどう両立させるかが課題です。AIによる需要予測やデータ連携によって、両者の最適解を探る動きが広がっています。

EV/水素トラック導入コストの分担方法

脱炭素化の鍵を握るEV・水素トラックは、導入コストが依然として高く、単独企業では負担が大きいのが現実です。今後は、共同輸送を前提に複数荷主で車両をシェアし、コストを分担するスキームの検討が進むと考えられます。さらに、自治体や政府の補助金制度を組み合わせることで、実証から本格運用へ移行しやすくなります。

データ共有における標準フォーマット整備

共同物流を支えるのは「データ連携」です。しかし、現状は企業ごとにフォーマットや定義が異なり、積載率や輸送距離といった基本的なKPIすら統一されていません。国交省が進める「物流・商流データ基盤」や業界標準ガイドラインを軸に、オープンなデータ共有基盤を整えることが、次のステージに向けた鍵となります。

まとめ|Scope 3削減は「協働の質」で決まる

本記事では、荷主企業と物流企業が協働して取り組む「Scope 3削減ロードマップ」について、現状把握から実践までのステップを解説しました。Scope 3は企業排出量の大半を占めながらも、自社単独では削減が難しい領域です。だからこそ、サプライチェーン全体での「見える化」と「協働設計」が欠かせません。

データの共有から始まり、共同KPIの設定、モーダルシフトや共同輸送、車両・設備のGX化、さらには透明性ある報告体制へと発展させることが、持続的な削減を可能にします。特に、各企業がバラバラに取り組むのではなく、「標準化された仕組み」で連携することで、削減効果と経営メリットの両立が見込めます。

Scope 3対応はもはやCSRではなく、“競争力”そのものです。環境価値を共有するパートナーシップを築きながら、企業は脱炭素社会の主役として、次のフェーズへ進む時期に来ています。

この記事の執筆・監修者

Aidiot編集部

Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。