2024年問題を背景に、物流業界ではドライバーの時間外労働の制限(年間960時間)が設けられ、長距離輸送の担い手不足や納品遅延のリスクが高まっています。こうした中、注目を集めているのが「中継輸送」という輸送手法です。

本記事では、中継輸送の基本的な仕組みや導入のメリット、実際の活用シーンについてわかりやすく解説します。ドライバー不足対策や輸送効率の改善を検討中の企業様は、ぜひご一読ください。

物流の2024年問題とは?

▼物流の2024年問題ついてはこちらをチェック

中継輸送とは?基本的な仕組みと背景

ここでは、中継輸送の基本的な仕組みと、なぜいま注目が集まっているのかを解説します。

中継輸送の定義と従来の輸送との違い

中継輸送は、中継地点で複数のドライバーが交代しながら運転する方法です。

▼中継輸送と従来の輸送の違いを表で確認!

| 項目 | 従来の輸送 | 中継輸送 |

| 輸送スタイル | 1人のドライバーが最初から最後まで運転 | 複数のドライバーで区間を分担 |

| ドライバーの拘束時間 | 長くなりやすい | 区間ごとの短時間勤務にできる |

| 働き方の柔軟性 | 低い(長距離・長時間) | 高い(地域内で完結) |

| 2024年問題への対応 | 難しい(時間外労働の制限にかかる) | 対応しやすい(法令を守りやすい) |

| 安全性 | 長時間運転でリスクが高まる | 交代制でリスク分散できる |

なぜ今、中継輸送が注目されているのか?

最大の理由は、2024年問題によってドライバーの時間外労働に年間960時間までの上限が設けられたことです。これまで通用していた「夜通し走って翌朝納品」という輸送スタイルが難しくなり、長距離配送の代替手段が求められています。

中継輸送であれば、長距離を複数のドライバーで分担できるため、法令順守と安定運行の両立が可能になります。さらに、交代によってドライバーの負担軽減や事故リスクの低減にもつながることから、持続可能な物流体制の一つとして期待が高まっています。

中継輸送の導入メリットと効果

中継輸送は2024年問題に直面する今、注目度が急速に高まっています。単に法令対応というだけでなく、人材確保や業務改善、環境配慮など、さまざまな側面でメリットが期待されています。ここでは、代表的な効果を3つに分けて整理します。

拘束時間の短縮と法令順守

中継輸送の最大の効果は、ドライバーの拘束時間を短くできることです。長距離輸送を複数名で分担することで、1人あたりの運転時間が短くなり、時間外労働の上限規制にも対応しやすくなります。

また、運行スケジュールの分割と可視化によって、各工程がより効率的に調整されやすくなるため、荷待ち・荷降ろしによる待機時間を減らすことも期待できます。全体として法令順守と業務効率を両立しやすい輸送体制が構築できるでしょう。

ドライバーの働きやすさ向上と採用強化

長距離運転や泊まりがけの業務は、ドライバーの大きな負担の一つです。中継輸送を導入することで、地場エリアのみの運行に切り替えられるため、日帰り勤務が可能になり、労働環境の改善につながります。

結果として、離職防止や若手・未経験者の採用強化にも効果を発揮します。働きやすい職場づくりは、安定した人材確保にも直結します。

輸送効率の改善とCO₂排出削減

中継地点をうまく設計すれば、空車時間や無駄な回送を減らすことも可能です。効率のよい運行スケジュールを組みやすくなり、1台あたりの稼働率を高めることができます。

また、アイドリングや余分な走行距離の削減は、燃料使用量の抑制にもつながり、CO₂排出削減といった環境面での効果も期待できます。持続可能な物流を目指す企業にとって、中継輸送は選択肢のひとつとなるでしょう。

中継輸送の主なモデル・パターン

中継輸送と一口にいっても、その運用方法や連携形態にはいくつかのパターンがあります。導入の目的や物流網の構造によって、最適なモデルは異なります。ここでは、現場で実際に使われている主な3つの方式をご紹介します。

幹線輸送+ラストワンマイル連携

長距離区間は幹線輸送として大容量・高効率のトラックでまとめて運び、最寄りの中継地点で地場の配送業者にバトンタッチする方式です。

幹線部分はドライバー交代やトレーラーヘッド交換などで対応し、最後の“ラストワンマイル”は地域事情に詳しい業者が担います。

全国一律の運行体制では難しかった細やかな対応が可能となり、特に都市部や住宅街など、配送の難易度が高いエリアで効果を発揮します。

拠点間中継方式(ハブ・デポ利用)

あらかじめ中継拠点(ハブ)や中規模のデポを物流ネットワーク内に設け、定点でドライバーや車両を交代する仕組みです。

トラック1台が一気に目的地まで向かうのではなく、複数の拠点を経由することで、ドライバーの稼働範囲をエリアごとに分割し、拘束時間を大幅に抑えることができます。

拠点ごとに積み替えや集約・仕分けを行えるため、輸送効率と柔軟性の両立が可能です。とくに幹線網が整っている企業や、全国展開する物流事業者に向いています。

共同配送×中継輸送のハイブリッド

複数企業の荷物をまとめて輸送する「共同配送」に、中継輸送の考え方を組み合わせた形です。中継地点で積み替えや車両の再編成を行いながら、異なる荷主の商品を効率よく届けます。

物流のムダを省き、CO₂排出の削減にもつながるこの方式は、環境面の取り組みや物流コスト削減を目的とした企業に広がりつつあります。特に荷量が少ない中小企業にとっても、効率的な中継輸送を実現できる有効な手段です。

中継輸送の成功事例

成功事例①

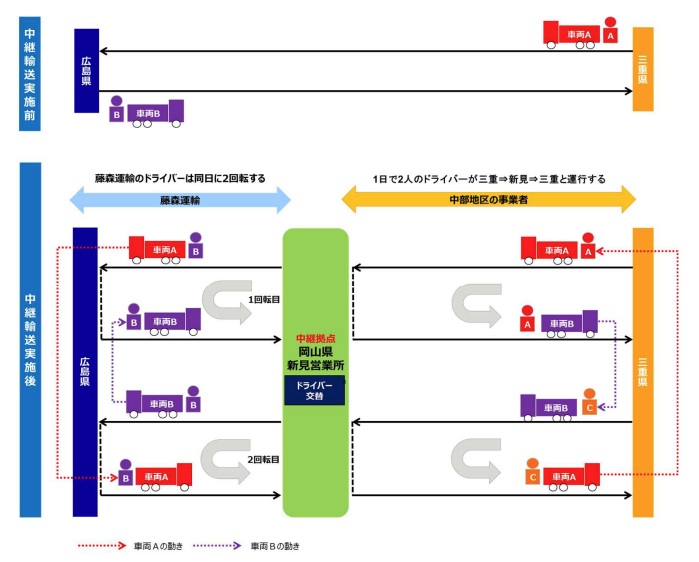

実施事業者:藤森運輸株式会社 中部地区の事業者(車両の相互使用)

中継方式:ドライバー交替方式

中継輸送経路:広島県⇔岡山県⇔三重県

藤森運輸株式会社が行っている中継輸送は長距離・長時間の輸送を中継地でトラックはそのままでドライバーが交代する輸送方式で、トレーラーヘッドを交換する方式や、途中の倉庫へ一度荷物を降ろして別のトラックへ積み直す方式など様々です。

中継輸送により、今までの車中泊を伴う長距離の業務から毎日自宅へ帰ることのできる業務へ、勤務内容の見直しをすることで2024年問題などのドライバーの働き改革への対応や、さらに短時間勤務の新規就労によるドライバーの増加も期待されています。

三重県の業者との中継輸送の実例ではもともと、三重県と広島県を結ぶ往復約1000kmを休憩休息含めて30時間ほどかけて運行していました。

このため毎日運行があるので、月水金、火木と別々の乗務員を用意する必要があり、乗務員の確保に苦労していましたが、岡山県で中継することで、三重県の乗務員は休憩含めて12時間ほどで日帰りできるようになり、当社の乗務員も岡山県と広島県の往復ですので、両社の乗務員が毎日日帰りできる良い関係になりました。

このためお互い1名ずつの乗務員で運行を行うことができ、日帰りの運行のため、乗務員の調整も容易になりました。

出典)

https://www.fujimoriunyu.co.jp/relay.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001479246.pdf

成功事例②

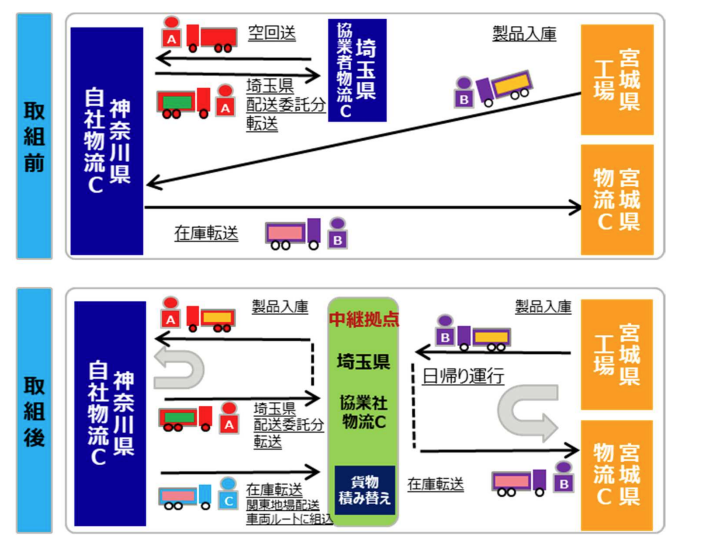

実施事業者:門馬商事株式会社、共進運輸株式会社、株式会社ロジスティクス・ネットワークおよびニチレイロジグループ

中継方式:貨物積み替え方式

中継輸送経路:神奈川県⇔埼玉県⇔宮城県

■ 工夫した点

・増加コストへの対応

取り組みにより、高速道路利用、深夜割引の適用外、施設利用等が生じ、 コスト増となる場合は、荷主、協力運送会社、利用運送事業者の3者間で協力し、 先ず路線を敷き運用開始を優先する考えを共有して解決を図った。

・倉庫運営のメリット

中継輸送は、定時運行が必須。 定時運行化により、冷蔵倉庫内の入出庫作業やスペース配分において、 トラック発着に合わせた計画的効率的な運用が可能となり、 冷蔵倉庫にとってもメリットが大きいことを理解いただいた。

■ 中継輸送の導入効果

・乗務員の拘束時間短縮を実現、パレット化により荷役作業時間短縮

・サービスおよび品質の向上と法令順守の両立

・計画的定時運行化が進み運送事業者、倉庫事業者ともにメリット享受

・ドライバーへの負担軽減による人材の安定確保(長距離でも毎日自宅で休息)

出典)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001479246.pdf

成功事例③

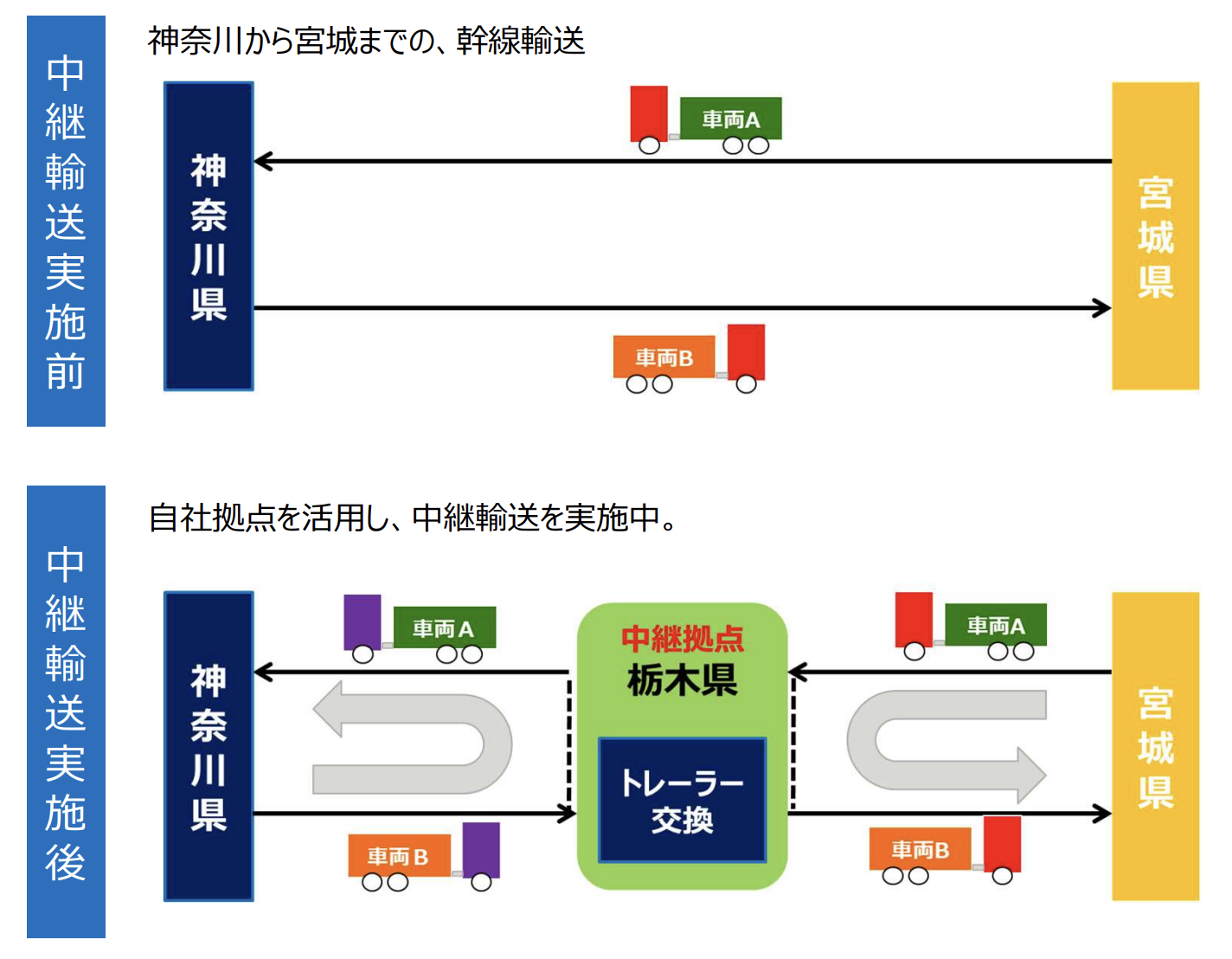

実施事業者:谷口運送株式会社

中継方式:トレーラー・トラクター方式

中継輸送経路:神奈川県⇔栃木県⇔宮城県

■ 中継輸送の導入効果

自社グループ内での中継輸送(神奈川~栃木~宮城)の実施することで、車中泊を無くし、 ドライバーの拘束時間の抑制を実現。

ドライバーの労働環境の改善によってドライバー不足の解決を目指し、持続的な事業継続に 向けた第一歩とした。

出典)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001479246.pdf

中継輸送導入の課題と今後の展望

中継輸送は、ドライバー不足や長時間労働の制限といった課題に対応する有力な手法ですが、実際に導入するにはいくつかのハードルがあります。一方で、DXの進展によって業務効率や連携精度が飛躍的に向上する可能性もあり、その両面を整理しておくことが成功へのカギとなります。

拠点整備・連携体制・マッチングの難しさ

拠点候補の選定・整備

中継ポイントとして使える場所は限られており、倉庫やデポ、荷捌きスペースなど適地を探し出し、契約や整備を進める必要があります。場所によっては設備投資や敷地確保の課題も生じます。

運送会社間の連携調整

複数社による運行分担を実現するには、ETCやデジタコの共通運用、保険や賃金体系の整備といった取り決めを行う必要があります。覚書や業務ルールを明確化し、現場目線での運用設計が求められます。

荷量と車両マッチング

中継運行の前提は「荷物量とドライバー・車両のタイミングが合うこと」です。これをスムーズにするには荷主や荷量の平準化、連携パートナー間のスケジュール調整が不可欠で、手間がかかるプロセスともいえます。

DXによる自動配車・リアルタイム連携の可能性

自動配車システムの導入

AIを活用した自動配車によって、中継地点やドライバーの稼働状況を瞬時に判断し、効率的かつ時系列で接続される運行が可能になり、手作業から解放された柔軟な運行計画が立てられます。

リアルタイム連携プラットフォーム

デジタコやETC情報、運行管理データなどをリアルタイムに共有することで、到着遅れや混雑予測に即応し、現場での調整や代替計画を迅速に実行できます。連携精度の向上によって、拠点側の受け入れ準備も安定します。

将来の展開

DX技術が進化すれば、中継輸送を基盤に多社間で荷物を柔軟にやりとりする「モーダルシフト型の物流プラットフォーム」構築が視野に入ります。これは新たなビジネスモデルや効率改善の機会を創出し、業界全体にインパクトを与える可能性があります。

まとめ

本記事では、物流2024年問題の解決策として注目されている「中継輸送」について、その仕組みや導入メリット、成功事例、課題、そして今後の展望まで幅広く解説しました。

ドライバーの拘束時間削減や働き方改革を進めるうえで、中継輸送は現実的かつ有効な手段となりつつあります。一方で、拠点整備や運送会社間の連携、費用面の調整など、乗り越えるべき課題もあります。関係者が意識を共有し、DXやパートナー連携を活用することで、持続可能な物流体制の構築につなげることができます。

この記事の執筆・監修者

Aidiot編集部

Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。