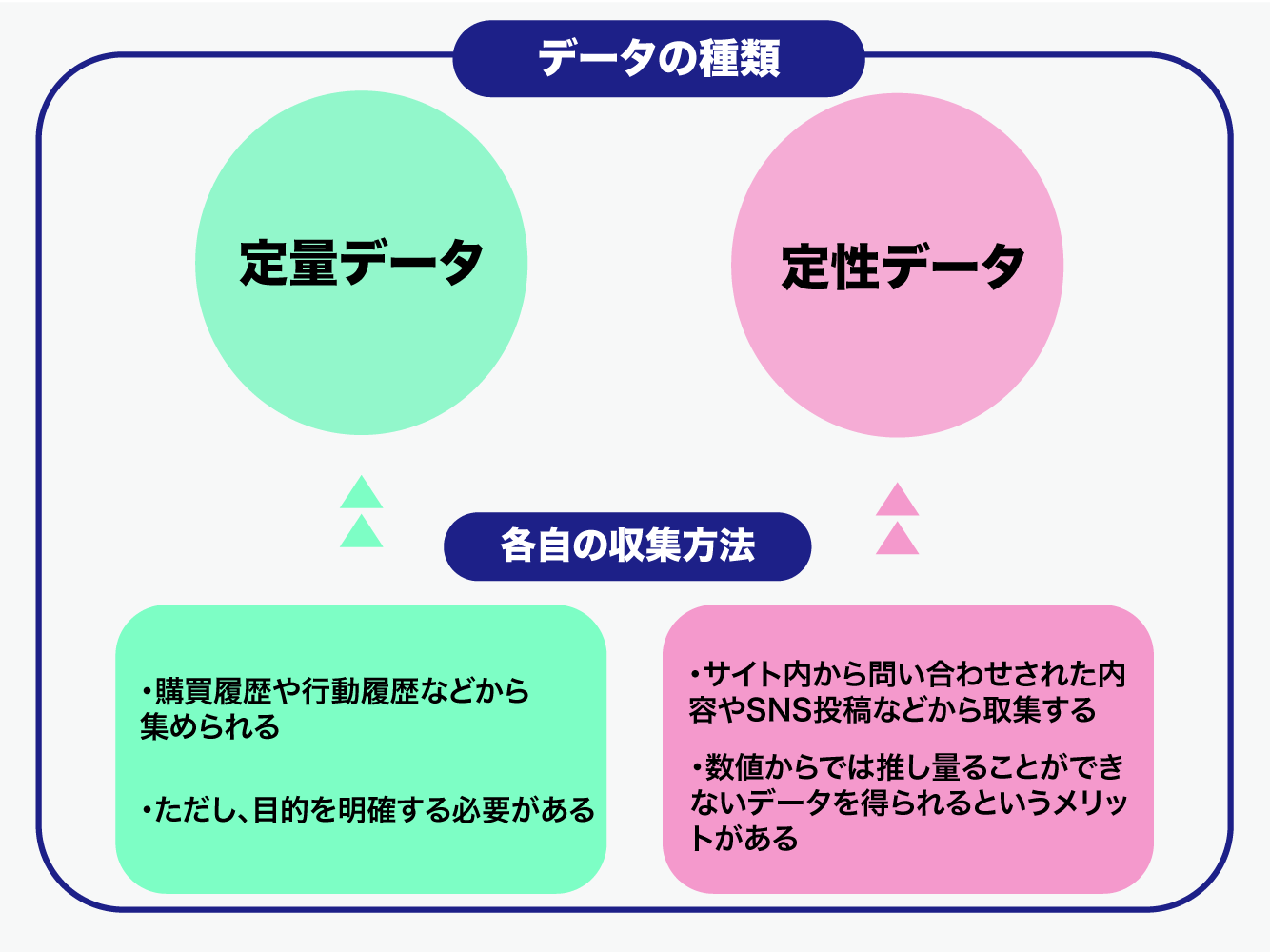

データの種類

データの種類には大きく分けて定量データと定性データの2つに分類されますが、それぞれ異なった特徴を持っているためデータ収集方法に関しても異なります。

定量データと定性データについて紹介していきます。

定量データ

定量データは、数値で表される量的なデータです。これらは、量を測定することができ、算術演算が適用できます。例えば、身長、体重、年齢、気温、所得などが挙げられます。定量データは、連続的な値を取ることもあります(例:身長)が、離散的な値を取ることもあります(例:家族の人数)。

定性データ

一方、定性データは、数値では表されない質的なデータです。これらは、属性や特性を表すことができますが、数値的な値はありません。例えば、性別、民族、職業、好き嫌いなどが挙げられます。定性データは、基本的にはカテゴリーの集まりであり、数値的な意味を持つことはありません。

定性データは収集することが難しいですが、定量データではわからない顧客の深層心理なども把握することが可能です。

データ収集の方法

データ収集の方法も定量データと定性データによって異なるため、有効なデータ収集をしたいのであればデータ収集方法についても理解が必要です。

データ収集の方法について紹介していきます。

定量データの収集方法

定量データの収集方法としては購買履歴や行動履歴などから集めることができるため、サイト上などから比較的簡単に収集が可能です。

ただし、定量データを収集するに当たっては収集する目的を明確にすることが求められ、収集する目的が明確できなければ不必要なデータまで収集するので注意が必要です。

定性データの収集方法

定性データの収集方法としてはサイト内から問い合わせされた内容やSNS投稿などから取集することが可能です。

定量データとは違い数値化することができませんが、数値からでは推し量ることができないデータを得ることができることが大きなメリットといえます。

データ分析の種類

マーケティングなど、データ分析の種類には大きく分けて4種類挙げられますが、得意としている分野が異なるので求めているデータに合わせてデータ分析を使い分けることが必要です。

データ分析の種類について紹介していきます。

セグメンテーション分析

セグメンテーション分析は、顧客や市場を、特定の属性や特徴に基づいて複数のグループに分け、それぞれのグループの特徴を分析する手法です。代表的な切り口として、年齢、性別、居住地(デモグラフィック)・購入頻度、購入金額、チャネル(行動ベース)・ライフスタイル、価値観(心理ベース)があります。

セグメンテーション分析により、市場の構造を理解し、効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

バスケット分析

バスケット分析は、商品を購入した顧客の購買履歴を分析し、商品の組み合わせを特定する手法です。バスケット分析により、一緒に購入される商品を特定し、商品陳列の最適化やクロスセル、アップセル戦略の立案ができます。

RFM分析

RFM分析は、顧客の購買履歴から、Recency(最近の購入)、Frequency(購入頻度)、Monetary(購入金額)の3つの指標を用いて、顧客の価値を評価する手法です。RFM分析により、顧客を優良顧客、中間顧客、潜在顧客、離反顧客などに分類し、それぞれに合った施策を実行することができます。

デシル分析

デシル分析は、データを10等分し、上位10%、20%、30%などのグループに分けて分析する手法です。デシル分析により、顧客や商品などをランキングし、優良顧客やヒット商品の特徴を把握することができます。また、顧客のセグメンテーションや価格設定の参考となります。

| 分析手法 | 主な目的 | 主な対象 | 活用場面 |

|---|---|---|---|

| セグメンテーション | 顧客のグルーピング | 属性・行動 | ターゲティング、広告設計 |

| バスケット分析 | 商品の組み合わせ発見 | 購入履歴 | 売場設計、レコメンド |

| RFM分析 | 顧客の価値評価 | 購入履歴 | 優良顧客判定、CRM |

| デシル分析 | 顧客層の売上貢献度把握 | 購入金額 | 上位顧客施策、収益分析 |

外部データ(サードパーティデータ)とは?

企業のビッグデータ活用において、社内のデータ(販売履歴、顧客情報、在庫データなど)だけでなく、外部データ(サードパーティデータ)の活用がますます重要になっています。

これは、企業が持つ「内側の視点」だけでは捉えきれない市場動向・競合状況・気象・消費行動のトレンドなどを補完できるためです。

オープンデータ

気象庁、経産省、統計局、地方自治体の公開データなどが公共機関などが無料公開しているデータのことで、無料・信頼性が高いが、形式や更新頻度にバラつきがあるといった特徴があります。

活用例:気温と売上の関係性分析、人口動態と商圏分析

民間提供データ

POSデータ、SNS解析データ、携帯キャリア位置情報など、企業・団体が販売・提供しているデータのことで、ビジネスニーズに即した形式やカテゴリで整備されており、実務で使いやすいといった特徴があります。

活用例:競合商品の購買状況把握、リアルタイム消費行動の把握

有料データベース

Statista、Teikoku Databank、MarkLines、Zehitomoなど、信頼性・網羅性が高く、API連携も可能なため、システムへの組み込みに適しているといった特徴があります。

活用例:市場規模予測、企業調査、自社とのポジション比較

内部データだけでは、「なぜ売れたのか」「これからどう動くか」といった問いに答えるのは難しいケースもあります。

そこに外部データを組み合わせることで、背景要因や外的変化を踏まえた“多角的な分析”が可能になります。

データ収集から活用までのプロセス

① 目的設定(ビジネス課題の明確化)

「売上要因を把握したい」「不良品の発生要因を特定したい」「需要予測したい」などの「なぜデータを使うのか?何を判断したいのか?」という問いへの明確な答えが重要になってきます。目的なき収集は無駄なデータ肥大化を生むことになり得るでしょう。

② 収集設計(何を・どこから・どう集めるか)

必要なデータ項目(売上、在庫、位置情報など)を定義し、内部データ(POS、センサー、業務システム)と外部データ(天候、人口動態、SNSなど)を整理します。収集手段(API/バッチ/IoT連携/手動入力など)も設計しましょう。

③ 整形・統合(データ前処理)

「80%の工数がここ」と言われる重要ステップです。

データを分析に使える形にクレンジング(欠損値補完、形式統一)や、異なるソース間でIDや日付をもとに「統合・紐づけ」を行います。DWHやCDPなどの統合基盤で一元化します。

④ 分析・活用(意思決定・施策実行)

BIツールや機械学習による分析を行い、可視化ダッシュボードで全社共有します。分析結果をもとに業務改善や施策につなげることがゴールになります。

「分析して満足」ではなく、“活用”まで設計してこそデータの価値があるのです。

ビッグデータの導入事例

以下に、ビッグデータの業界別活用例をわかりやすく解説します。ビッグデータは単なる情報の蓄積ではなく、「分析して活用する」ことで業務改善、意思決定、顧客理解、イノベーションの創出に繋がっています。

小売業

購買履歴や行動履歴からのレコメンド、在庫・仕入れの最適化(需要予測)、棚割設計や顧客導線分析などに活用されています。

例)

Amazon:パーソナライズドレコメンドで売上の35%を創出

ユニクロ:AIを活用した商品需要予測と在庫最適化

製造業

IoTセンサーによる設備稼働・異常検知(予兆保全)、製品不良の原因分析(品質データの可視化)、生産スケジュール最適化、在庫・部品調達の自動化などに活用されています。

例)

日立製作所:ガスタービンのセンサーデータを解析してリアルタイム保守

トヨタ:走行データ活用でコネクテッドカーサービスを提供

交通・運輸業

走行データの分析によるルート最適化、物流拠点での在庫移動予測・配送効率化、渋滞予測や車両稼働の最適スケジューリングなどに活用されています。

例)

ヤマト運輸:AIで配達ルート最適化、再配達率の低下を実現

トヨタ/トヨタコネクテッド:車両データを使った渋滞・保険最適化サービス

医療・ヘルスケア

電子カルテや検査データをもとにした病気の予測、遠隔医療・バイタル監視などリアルタイムの患者モニタリング、創薬におけるゲノム解析・臨床データ分析などに活用されています。

例)

中外製薬・塩野義製薬:創薬開発においてAI×ビッグデータを活用

GEヘルスケア:医療機器から取得した患者データで疾病リスクを予測

金融業

クレジットカードの不正検知(異常行動のリアルタイム分析)、スコアリングによる与信審査の効率化、顧客のLTV(生涯価値)最大化に向けたパーソナライズ施策などに活用されています。

例)

三菱UFJ銀行:データレイクを構築し全社データの統合と意思決定を迅速化

セブン銀行:ATMの現金残量をAIで予測し、補充コストを最適化

まとめ

ビッグデータの活用は、単に大量の情報を集めることではなく、目的に沿って「どのデータを、どう集め、どう活かすか」という一連のプロセス設計こそが成功の鍵となります。

本記事では、まず構造化・非構造化・センサーデータなどの「データの種類」を整理し、次に内部・外部を問わない「収集方法」や分析のアプローチ(記述・診断・予測・処方)を体系的に紹介しました。さらに、近年注目を集める外部データ(サードパーティデータ)の調達・活用メリットや注意点、そして収集から分析・意思決定・実行に至るまでの実践的なプロセス設計についても解説しました。

最後に紹介した業界別の導入事例からも分かるように、ビッグデータの力は業種・企業規模を問わず、多様な領域で革新を起こしています。

ビッグデータ活用において最も重要なのは、「収集から活用までを一貫して設計できる力」です。貴社のデータ利活用戦略の見直しや、新たな導入の第一歩として、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。

この記事の執筆・監修者

Aidiot編集部

Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。