世界的にカーボンニュートラルへの動きが加速するなか、企業にとって Scope 3(サプライチェーン全体の間接排出)への対応は避けて通れない課題となっています。なかでも物流は、輸配送や倉庫オペレーションを通じて多くのCO₂を排出し、Scope 3の大きな割合を占める領域です。

世界的にカーボンニュートラルへの動きが加速するなか、企業にとって Scope 3(サプライチェーン全体の間接排出)への対応は避けて通れない課題となっています。なかでも物流は、輸配送や倉庫オペレーションを通じて多くのCO₂を排出し、Scope 3の大きな割合を占める領域です。

2024年の「物流危機」を経て、2025年は 輸送力不足への対応と同時に脱炭素へのシフトを迫られる転換期。モーダルシフトや共同配送、EV・水素トラックの導入、そして輸配送データの可視化など、国内でも先進的な取り組みが進んでいます。

本記事では、 国内企業の最新事例を交えながら、物流を起点としたScope 3対応の最前線を解説し、荷主・物流企業が今すぐ取り組むべき方向性を整理します。

Scope 3とは何か?物流における位置づけ

Scope 1・2・3の違い

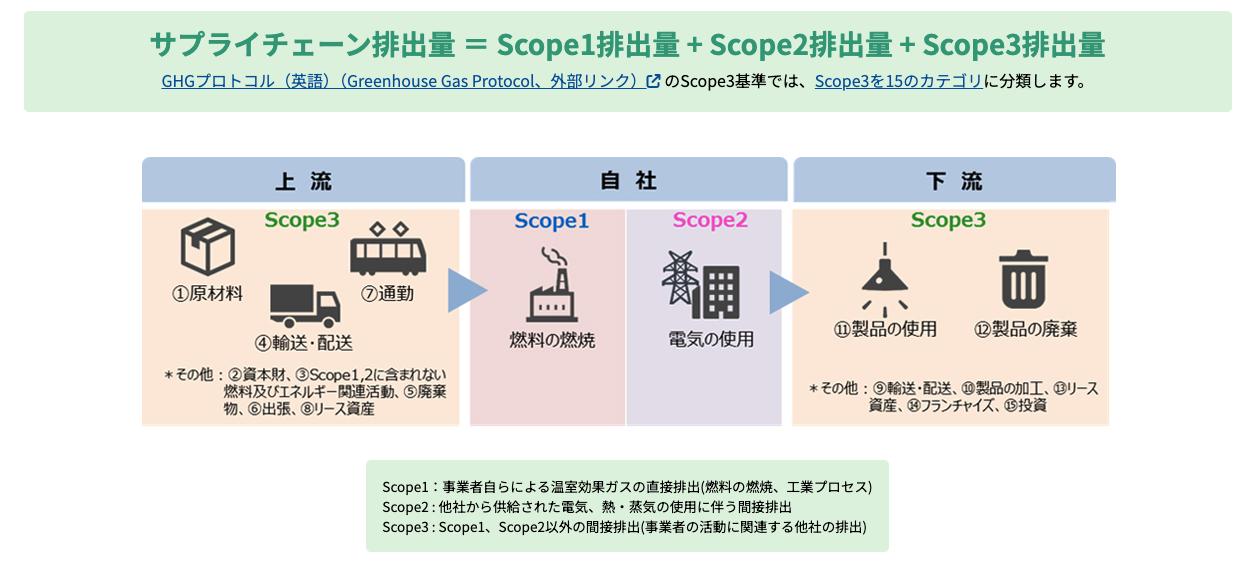

温室効果ガス(GHG)の排出量は、国際的な会計基準「GHGプロトコル」に基づき、以下の3つに区分されます。

Scope 1:直接排出

自社が所有・管理する施設や車両からの燃料燃焼による排出(例:自社トラックの走行、工場のボイラー使用)。

Scope 2:間接排出(エネルギー起因)

他社から購入した電力や熱の使用による排出(例:倉庫やオフィスでの電力消費)。

Scope 3:その他の間接排出(サプライチェーン全体)

サプライチェーン上で発生する、自社の活動に関連した他社の排出。

→ 原材料調達から輸送、販売、廃棄までを含み、通常は排出量の大部分を占めます。

▼Scope 3についてはこちら

物流におけるScope 3の重要性

特に物流に関係するのは、以下のカテゴリです。

カテゴリ4(上流輸送・配送)

仕入れた原材料や部品を工場や倉庫へ運ぶ際の輸送活動。

カテゴリ9(下流輸送・配送)

完成品を卸先・小売・消費者へ届ける際の輸送活動。

これらは 荷主企業のScope 3に算入されるため、サプライチェーン全体での削減が求められます。物流事業者だけではなく、荷主企業自身が輸送効率化やモーダルシフトを主導することが不可欠です。

Scope 3対応が注目される理由

①排出量の大部分を占める:製造業や小売業では、Scope 3が全体排出の70〜90%を占めるケースも珍しくありません。

②開示要請の高まり:欧州のCSRD(企業サステナビリティ報告指令)や、国内大手小売の取引条件としてScope 3算定が広がりつつあります。

③物流領域は改善余地が大きい:積載効率の向上、輸送手段の転換、車両燃費改善などで比較的早期に削減効果を出せる分野です。

「物流」はScope 3の中でも荷主と物流企業が直接連携しやすい領域であり、CO₂削減の第一歩として最も実効性が高いアクション分野です。

国内企業による先進的なScope 3物流対策事例

Scope 3における物流分野の取り組みは、国内でも荷主企業や物流事業者により具体的なアクションが進んでいます。以下、注目のケースを厳選してご紹介します。

1.佐川急便株式会社

佐川急便株式会社は、物流業界でいち早くScope3を開示し、サプライチェーン全体でのCO2排出量の把握・管理を行うことで環境負荷の低減に取り組んできた企業で、モーダルシフトの推進や物流の効率化などを進めることで、カテゴリ4「輸送・配送(上流)」・カテゴリ9「輸送・配送(下流)」の排出量削減に成功しました。

フェリーを利用した海上輸送を実現したことで、2020年度には東京湾から苅田港で約361トン、横須賀港から新門司港では2か月間で約372トンの温室効果ガス削減に成功しました。

出典)

https://www.sagawa-exp.co.jp/sustainability/data.html

2. 日本製鉄:高モーダルシフトで海上輸送を効率化

日本製鉄は、98%という高いモーダルシフト率を維持し、大型船舶の導入や海上輸送の効率化によりCO₂排出量削減に注力しています。また、リチウムイオン電池搭載型ハイブリッド貨物船「うたしま」を導入し、内航船の省エネ格付制度で最高ランクを取得するなど、物流領域でのGX(グリーントランスフォーメーション)をリードしています。

出典)

https://www.nipponsteel.com/csr/env/warming/logistics.html?utm_source=chatgpt.com

3. トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は、物流における輸送効率の改善や、モーダルシフトの推進により、Scope3排出量の削減を進めています。輸送ルートの最適化やモーダルシフトの推進など物流の効率化や、製品設計においては、軽量化や燃費改善を通じてライフサイクルCO2削減に取り組んでいます。

出典)

https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/esg/environmental/sdb21_environment_jp.pdf

4. キリンホールディングス株式会社

2017年から、キリン、アサヒビール、サントリー、サッポロビールと4社で北海道の道東エリアで共同配送を開始しています。この取り組みにより鉄道コンテナが活用され、トラックの積載効率の向上による物流が効率化し、年間約330tのCO2排出量削減に貢献していると試算しています。

キリングループでは、400~500km以上の長距離輸送を中心に、CO2排出量の少ない貨物鉄道輸送や船舶を積極的に使うモーダルシフトに取り組んでおり、2024年4月から、キリングループロジスティクス・JR貨物・日本通運の3社で年間約8万4千t(10t車で7千台分、5tコンテナ換算で約1万7千個分に相当)のキリングループ製品のモーダルシフトをしています。これにより年間約3,130tCO2の排出を削減できる見込みです。

出典)

https://www.kirinholdings.com/jp/sustainability/materiality/env/3_4a/?utm_source=chatgpt.com

それぞれの事例は、荷主企業・物流事業者が自社のScope 3対応を早期に開始できるヒントになります。

次のステップとしては、これらの事例をベンチマークし、自社での「スコープ3排出可視化」「物流効率化」「サプライチェーン共創」などにどう結びつけるかを議論するフェーズに移ることが重要です。

Scope 3削減への取り組み方針と課題

取り組み方針:まず「可視化」から始める

Scope 3はサプライチェーン全体の排出を対象とするため、「現状把握=可視化」 がすべての出発点です。

・データ整備:輸配送距離、積載率、燃料消費量など物流KPIを収集

・算定範囲の特定:特に物流は「カテゴリ4(上流輸送)」と「カテゴリ9(下流輸送)」を優先

・算定方法の標準化:温室効果ガスプロトコル(GHG Protocol)、環境省「サプライチェーン排出量算定ガイドライン」、ISO 14064 などを参照

削減に向けた実践的な方針

可視化の次は 「削減行動」 です。物流領域では比較的早期に効果を出せる対策が多くあります。

・輸送効率化:積載率向上、ルート最適化、共同配送

・モーダルシフト:鉄道・船舶への転換(例:日本製鉄は98%を海上輸送にシフト)

・次世代車両導入:EVトラック、水素トラック、ハイブリッド内航船

・燃料転換:バイオ燃料、SAF(サステナブル航空燃料)など

荷主と物流企業の協働により、「輸送指示の仕組み」自体を見直すことが重要です。

Scope 3対応における課題

一方で、Scope 3削減の推進には次のような障壁があります。

・データ収集の難しさ

サプライヤーや物流パートナーごとにデータ粒度が異なり、標準化に時間がかかる。

・責任分担の曖昧さ

排出量は荷主・物流事業者双方に関係するが、「どこまでを誰が負担するか」が不明確。

・投資コストとROIの問題

EVトラックや水素燃料車は初期投資が大きく、荷主がどこまで負担するかが論点。

・短期の物流危機との両立

ドライバー不足や物流費高騰と同時進行での対応が必要で、「脱炭素より当面の輸送確保を優先」という現場課題も根強い。

今後の論点:業界横断での共通ルール作り

Scope 3削減は一企業だけでは限界があるため、

・業界横断でのデータ標準化(API連携・EDI化)

・共同配送やアライアンスによる排出削減

・国の政策支援(グリーン物流推進補助金、GXリーグ算定支援)

といった、業界全体での仕組み作りが不可欠です。 「可視化 → 削減行動 → 共通ルール」 の3ステップがScope 3対応の本質ですが、課題は「データの整備」「コスト負担」「業界協働」に集約されます。

物流DXでScope 3削減を加速させる方法

データ可視化と排出量算定のデジタル化

Scope 3削減の出発点は「正しく排出量を把握すること」。従来は手作業での集計や推計が多く、粒度のバラつきが大きな課題でした。

・輸配送データの統合管理:輸送距離、積載率、燃料使用量をリアルタイムで収集

・可視化ツールの導入:CO₂排出量を自動算定

・API連携による効率化:荷主・物流企業間でデータを統一フォーマットでやり取り

可視化の精度が高まれば、どの施策がScope 3削減に最も寄与するかを定量的に評価できるようになります。

輸配送効率化のデジタル活用

DXの強みは「人手依存の最適化をAIに置き換える」点にあります。

・AIによる配車・ルート最適化:トラック走行距離を削減し、燃料消費を抑制

・需要予測AIの活用:在庫・輸送需要を予測し、無駄な輸送を削減

・共同配送プラットフォーム:複数荷主の貨物を組み合わせることで積載率を最大化

例えば、大手小売企業では「AI配車システム」により、積載率を10%以上改善し、年間数千トン規模のCO₂削減に成功した事例もあります。

倉庫オペレーションの自動化と効率化

倉庫はScope 2(電力)とScope 3(資材・輸配送の効率)両方に関わる領域です。

・自動搬送ロボット(AMR)・AGV導入:倉庫内の人員稼働効率を高め、電力使用を最小化

・遠隔フォークリフト運用:少人数で複数拠点を操作し、省エネと人材不足対応を両立

・IoTによるエネルギー管理:冷蔵倉庫などでの消費電力を最適化

倉庫DXはScope 3削減効果に加えて「人手不足解消」にもつながるのがポイントです。

グリーンモビリティと燃料転換のデジタル支援

EVトラックや水素車両、SAF(サステナブル航空燃料)などの導入も進んでいますが、課題は「どの便・路線から切り替えるか」という点です。

・運行データ解析に基づく導入シミュレーション

→ 高頻度・短距離配送はEV、長距離・幹線は水素燃料車や鉄道へ

・燃費データのリアルタイム収集と分析

→ 燃料削減効果を定量化し、次の投資判断につなげる

DX導入に伴う課題

・データ標準化の不足:荷主・物流企業間でフォーマットが異なり、統合が難しい

・投資コストとROIの見極め:システム・ロボット導入の初期投資が大きい

・現場オペレーションとの摩擦:「従来型の経験則」と「AI最適化結果」の乖離をどう埋めるか

物流DXは、「排出量を可視化し、効率化を加速させ、グリーンモビリティの導入を後押しする」ことでScope 3削減を現実的に進める最強の武器です。ただし、導入には、データ連携とROI設計が欠かせません。

まとめ|物流領域から企業全体へのScope 3対応を

Scope 3への対応は、もはやグローバルに事業を展開する企業だけの課題ではありません。欧州のCSRD(企業サステナビリティ報告指令)や国内の取引先からの情報開示要請など、日本国内の荷主・物流企業にも対応が迫られる現実が広がっています。

そのなかで「物流領域」は、Scope 3の中でも改善余地が大きく、荷主と物流企業が連携しやすい分野です。輸配送効率化、モーダルシフト、EV・水素車の導入、倉庫オペレーションのDXなど、比較的短期間で削減効果を出せるアクションが揃っています。

一方で、データ収集や責任分担、投資コストといった課題も存在します。だからこそ、「可視化 → 削減行動 → 業界横断の共通ルール化」というステップを意識した計画的な取り組みが不可欠です。

物流を起点としたScope 3対応は、単なる環境対策にとどまらず、企業競争力そのものを左右する経営課題です。持続可能なサプライチェーンを構築できるかどうかが、2026年以降の企業価値を大きく分けるでしょう。

Aidiot編集部

Aidiot編集部