多重下請け構造とは?

物流業界を語るうえで欠かせないキーワードのひとつが「多重下請け構造」です。

ドライバー不足や労働環境の悪化、取引の透明性といった課題の背景には、この業界特有の構造が深く関わっています。

ここでは、多重下請け構造の基本的な仕組みと、物流業界における具体的な実態について、わかりやすく整理していきます。

多重下請け構造の概要

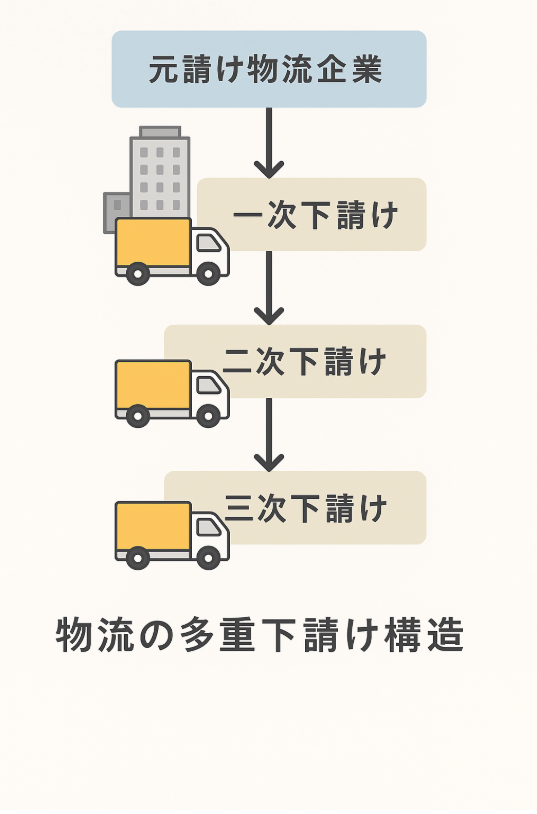

多重下請け構造とは、ひとつの元請企業(荷主や元の契約者)が、仕事をさらに下請け企業に発注し、その下請け企業がさらに別の下請けへ、と何段階にもわたって業務が委託されていく仕組みを指します。

建設業や製造業でも見られる構造ですが、物流業界では特にこの傾向が強いといわれています。特徴的なのは、最終的に現場で荷物を運ぶドライバーが、元の荷主からは非常に遠い立場にいることです。

情報の伝達や責任の所在が曖昧になりやすく、取引価格も途中で中抜きされるため、現場に十分な報酬が届きにくいという課題を生んでいます。

物流業界における多重下請け構造

物流業界では、元請の大手物流会社や運送会社が、案件のすべてを自社で完結できないケースが多く、二次請け・三次請け・四次請けと仕事が回されることが珍しくありません。

特に繁忙期や緊急対応が求められる場合、さらに多層的な下請け構造ができあがり、管理が複雑化します。

この構造にはメリットとデメリットがあります。

【メリット】柔軟なリソース調達ができ、急な案件にも対応できる点。

【デメリット】現場ドライバーの負担増、低賃金化、情報伝達ミス、責任の分散など、さまざまな問題を引き起こしやすい点。

特に近年は、ドライバー不足や「2024年問題」への対応が緊急の課題となっているため、多重下請け構造の見直しや是正に取り組む動きも徐々に広がり始めています。

多重下請けの現状と課題

物流業界では「多重下請け構造」が長く定着しており、特に中小の運送事業者では日常的な仕組みになっています。

一見すると業務の分担がなされているように見えますが、その実態には多くの矛盾やひずみがあり、業界全体の持続可能性を脅かす要因にもなりつつあります。

【現状】

● 全国各地で一般化している委託の多層構造

大手物流企業が荷主から直接案件を受け、その業務を地域の中小業者へと委託するのが一般的な流れです。さらにその下で個人事業主や零細運送業者が業務を請け負うという、3〜4層にも及ぶ受託構造が珍しくありません。

とくに繁忙期や広域配送では、柔軟に対応できる体制として評価されてきました。

● 契約形態は口約束や慣習が主流

正式な契約書を交わさずに、電話やFAXだけで業務が進んでいるケースも多く、業務の範囲や責任の明確化がされないまま実務が回っている現状もあります。

現場では「いつものこと」「慣れているから」という理由で、不透明な状態が放置されがちです。

● 結果的に末端が最も過酷に

最終的に荷物を運ぶドライバーは、多重構造の“最下層”に位置づけられることが多く、もっとも重い責任と負担を背負いながら、報酬は最も少ないという状況に置かれています。

【課題】

● 適正運賃が届かない構造

受託が重なるごとに中間マージンが発生し、最終的な運賃は実作業を担うドライバーにとって割に合わない水準まで削られることがあります。

これは働き方改革の流れとも逆行し、業界の魅力を下げる要因となっています。

● 情報伝達ミスと責任の所在の曖昧さ

配送指示や変更情報が複数の業者を経由して伝わるために内容が不正確になったり、伝達が遅れたりするケースがあります。また、トラブル発生時に「どこが責任を取るのか」が不明確になりやすいのも、多重構造の弊害です。

● 人材不足をさらに加速させる要因に

「きついのに安い」といわれがちな物流現場の印象は、こうした構造に根ざしており、若い世代のドライバー離れを加速させています。

結果として、人材不足が慢性化し、業務の外注がさらに増えるという悪循環が生まれています。

● 見えにくいコンプライアンスリスク

契約や就労条件が曖昧なまま業務が進むことで、労働法や下請法に抵触するリスクが潜在化しています。行政の目が厳しくなるなか、企業としても構造を放置するリスクは年々高まっています。

<表で分かりやすく>

|

【現状】物流業界の多重下請け構造 |

|

| ポイント | 説明 |

| 全国で一般化した多層構造 | 大手から中小、個人事業主へと3〜4層にわたる受託が一般化。繁忙期対応など柔軟性の高さもある。 |

| 契約は口約束や慣習が中心 | 契約書を交わさず電話・FAX中心で実務が進行。業務内容や責任が曖昧なまま放置されるケースが多い。 |

| 末端に負担が集中 | 最終的に荷物を運ぶドライバーが最も大きな負担を負いながら、報酬は最も少ないという逆転現象が常態化。 |

|

【課題】構造がもたらす問題点 |

|

| ポイント | 説明 |

| 適正運賃が届かない | 中間マージンで運賃が削られ、実際に動くドライバーに見合った報酬が渡らない。 |

| 情報伝達と責任が曖昧 | 指示や変更が複数の業者を経て伝わるため、ミスや責任不明瞭のリスクが高まる。 |

| 人材確保の悪循環 | 待遇や労働環境の悪さから若手ドライバーの確保が困難に。人手不足がさらに進行。 |

| 法的リスクの潜在化 | 契約や労働条件が不明確なまま業務が進み、下請法や労働基準法違反となる可能性がある。 |

多重構造が非効率を生む理由とは?実例で見る現場の困りごと

物流業界では、「多重下請け」が常態化しています。大手物流企業から地域の中小運送会社へ、さらに個人事業主へと委託が重なっていく構図は、一見すると柔軟性に優れた仕組みに思えるかもしれません。しかし、現場ではその裏側で多くの非効率が生まれており、日々の業務に支障をきたしているケースも少なくありません。

ここでは、国土交通省が公表した実例をもとに、多重下請け構造が引き起こす具体的な問題を紹介します。

実運送事業者の運賃収受の困難さ

トラック運送業においては、実運送事業者が適正な運賃を収受できておらず、ドライ バーの賃金も低いという問題があり、多重下請構造がその一因となっているとの指摘があります。

帰り荷に対する低運賃の慣習

帰り荷は低運賃で良いという習慣が残っているため、業界全体の運賃水準を引き下げる要因となっています。

出典)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001760211.pdf?utm_source=chatgpt.com

脱・多重構造に向けた業界の動きと国の取り組み

多重下請け構造が抱える課題が社会問題化する中で、物流業界と行政の間では構造改革の動きが加速しています。ドライバー不足や労働環境の悪化、責任の所在の不明確さなど、積年の課題に対し、いまようやく本格的な改善に向けた制度・施策が動き出しています。

実運送体制管理簿の作成と下請情報通知の義務化(2025年4月施行)

2025年4月の法改正により、下記が義務化されました。

・多重下請構造の可視化を図るため、元請事業者に対し、実運送事業者の名称や請負階層等を記載した実運送体制管理簿の作成

・元請け事業者が下請け事業者に対して請負構造を伝え、実運送を行う事業者が元請けに自らの運送情報を報告する下請情報通知が義務付けられました。

実運送体制管理簿の作成義務

対象: 元請けが利用運送を行う貨物(1.5トン以上)

内容: 実運送事業者名、請負階層、運送区間などを記録

保存: 運送終了後1年間

形式: 書面・Excel・電子データいずれも可

情報通知の義務

元請け → 下請け: 下請け構造を通知

実運送業者 → 元請け: 運送情報を通知

目的: 請負構造の透明化と責任の所在明確化

出典)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001865381.pdf

トラックGメンの設置と現地指導

国土交通省は、トラック運送業界の「長時間荷待ち」や「契約外業務の押し付け」などの不適切な取引慣行を是正するため、「トラック・物流Gメン」による悪質な荷主・元請事業者等の是正指導を行っています。

違反原因行為の例としては、長時間の荷待ち、運賃料金の不当な据置き、無理な運送依頼、過積載運行の要求、異常気象時の運行指示などです。

2025年3月までで勧告4件(荷主2件、元請1件、その他1件) 、要請187件(荷主97件、元請84件、その他6件)、働きかけ1,506件(荷主1,018件、元請436件、その他52件)行われました。

出典)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000116.html

サプライチェーン全体で見る多重下請けの見える化の必要性

多重下請け構造は一見、柔軟な体制のように見えますが、情報伝達の複雑化、責任の曖昧さ、コスト構造の不透明さなど、多くの課題を抱えています。とくに2024年問題以降、現場の効率化だけでなく、サプライチェーン全体での「見える化」が求められています。下記にてその必要性を紹介します。

情報の断絶を防ぐために

下請けが何層にも分かれていると、荷主からの指示が末端のドライバーまで正確に伝わらないことがあります。急な変更や特殊対応の情報が漏れ、トラブルにつながるケースも少なくありません。運送ルートや作業内容がどこまで共有されているかを「見える化」することで、業務の精度と信頼性が高まります。

責任の所在を明確にするために

トラブル発生時、「誰が責任を負うのか」が曖昧になるのも多重構造の弊害のひとつです。委託階層が深いほど契約関係が不明瞭になり、対応の遅れや不誠実な対応に発展することも。どの会社がどの部分を担っているのかを明確にすることが、リスク管理の第一歩です。

適正運賃と公正な労務環境の実現のために

実際に運ぶ末端のドライバーに、適正な報酬が届いていない現状は深刻です。中間マージンが積み重なり、労働の対価が不当に安くなっているケースもあります。運送体制を可視化することで、運賃構造の改善や、契約の書面化、ドライバーの労働環境の見直しが可能になります。

多重構造の「是正」ではなく「整流化」を

多重下請けそのものを否定するのではなく、どの企業がどの役割を担い、どのように連携しているのかを見えるようにすることが重要です。そのうえで、無理のない連携体制や報酬配分を見直していくことが、これからの物流に求められています。

多重下請け構造の今後について〜3つの視点から読む未来〜

構造改革の加速

今後、法制度と社会の要請により「多重構造の是正」は避けられない流れになっていくと予想されます。

2026年施行の「改正物流効率化法」では、荷主・物流事業者に対してサプライチェーン全体の効率化と責任明確化が義務化され、また、CLO(物流統括管理者)の設置義務も含まれており、「誰が何を担っているか」を明確にし、ブラックボックス化を防止するなど、元請から末端までの契約・運賃構造が「透明化・簡素化」される方向に進むと見られます。

▼あわせて読みたい!

DXとデータ活用で“多重構造”の見える化

配送管理・委託経路・運賃配分などをデジタルで記録・追跡する物流DXツールの活用が広がっています。これにより「中抜きされている実態」や「誰がどこで働いているか」が見えるようになります。荷主側も「委託先の構造を把握・管理する責任」を求められるようになってきています。

透明性が上がることで、「非効率な中間業者の淘汰」も進んでいくと想定されます。

“選ばれる物流会社”への再編が進む

荷主が直接契約する物流パートナーを見直す流れへなっていくと予想されます。

運賃の見直し・拘束時間の短縮・共同配送の提案など、付加価値を示せる物流会社に荷主が集中していき、多重構造に依存し続ける会社は、価格・品質両面で選ばれなくなるリスクがあります。

荷主企業自身もCSR・ESGの観点から「持続可能な物流パートナー」を選ぶ意識が強まっており、“安くて便利”から、“正当な対価で責任ある物流”への価値観の転換が進みます。

| 観点 | 旧来の多重構造 | 今後の方向性 |

|---|---|---|

| 契約経路 | 孫請・ひ孫請まで続く | 荷主と現場が直接契約/短縮 |

| 情報管理 | 紙や口頭、伝言ゲーム | データ連携・リアルタイム共有 |

| 運賃 | 中間マージン多重化 | 適正運賃の標準化・可視化 |

| 信頼性 | 責任があいまい | CLO設置による責任明確化 |

まとめ

本記事では、物流業界で当たり前になっている多重下請け構造の実態と課題、そして今後の方向性について解説しました。柔軟な体制を支える一方で、取引の不透明さやドライバーへの過重な負担、適正運賃の確保といった問題が深刻化しています。こうした背景から、国の制度改正や業界の改革が進み、「見える化」や「整流化」を通じた改善の動きが加速しています。

完全な一本化は難しいものの、「不透明で非効率な多重構造」は排除されていく流れにあります。

今後は、物流企業も荷主も「どう透明性を担保するか」「責任をどこまで持てるか」が問われ、 “誰とどうつながっているか”が企業価値そのものに影響する時代になるでしょう。

この記事の執筆・監修者

Aidiot編集部

Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。