カーボンニュートラルとは

参照) 環境省、グリーンイノベーション基金事業

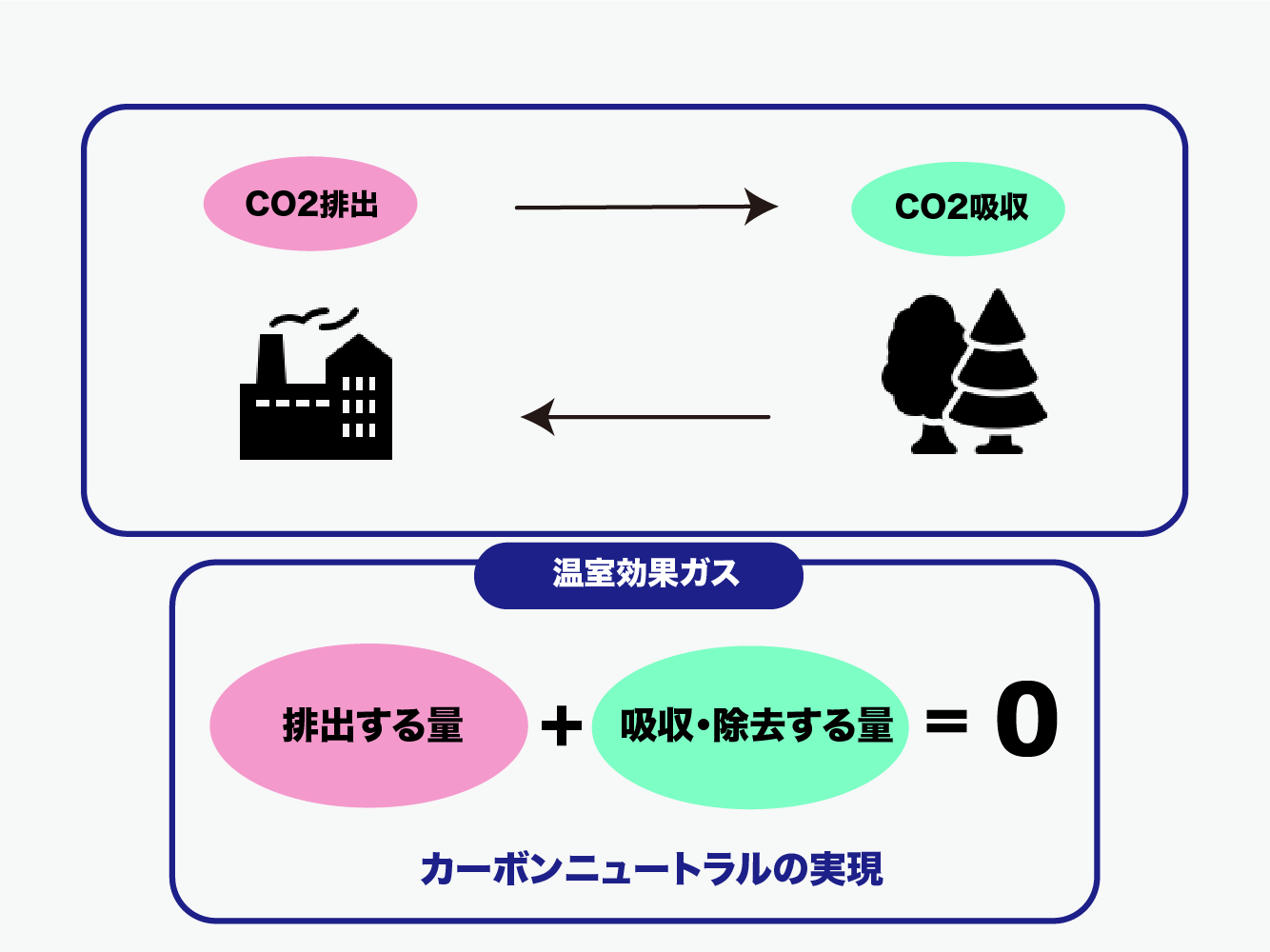

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量と吸収量を等しくすることです。

温室効果ガス排出量の約9割を二酸化炭素が占めており、カーボンニュートラル実現のためには二酸化炭素の排出量を抑える必要があります。しかし、二酸化炭素の排出量をゼロにすることは現実的に困難なため、森林の光合成などを利用して排出した二酸化炭素を吸収します。

二酸化炭素の排出量と吸収量が均衡した場合、二酸化炭素の排出量は実質ゼロになります。世界各国でカーボンニュートラル実現に向けて取り組みが拡大しています。

脱炭素戦略について今すぐに解決したい方はこちらをチェック

カーボンニュートラルが求められる背景

カーボンニュートラルの求められる背景には、以下のような理由があります。

気候変動の問題

地球温暖化による気候変動が進行しており、これは世界中の人々に大きな脅威をもたらしています。温暖化によって氷河や氷床が融解し、海面が上昇することで、気象災害や洪水の被害が拡大するなど、環境・社会的な影響が深刻化しています。

気候変動防止の取り組み

国連の気候変動枠組条約に基づく気候変動防止の取り組みが世界中で進められており、各国が温室効果ガスの排出削減に向けた目標を設定しています。カーボンニュートラルは、この目標を達成するために必要な手段の一つとして注目されています。

エネルギー転換の促進

カーボンニュートラルに向けた取り組みは、再生可能エネルギーへの移行やエネルギー効率の改善など、エネルギー転換の促進にもつながります。これによって、エネルギーの供給源が多様化され、エネルギーの使用量やコストの削減にもつながると考えられています。

市場競争力の向上

カーボンニュートラルに向けた取り組みは、企業や産業界においても重要な課題となっています。温室効果ガスの排出削減によって、企業の社会的責任や環境配慮の取り組みが評価され、市場競争力の向上につながると考えられています。

以上のように、気候変動の問題や取り組み、エネルギー転換の促進、市場競争力の向上などが背景として挙げられます。

カーボンニュートラルの仕組み

参考: 環境省

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、植林、森林管理などによる「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。

※ここでの温室効果ガスの「排出量」「吸収量」とは、いずれも人為的なものを指します。

カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化をする必要があります。

1、排出量の削減

再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力)の導入や、エネルギー効率の向上(省エネ機器や建物の断熱性能向上)、化石燃料を使用しない電動車両(EV)の普及、サプライチェーン全体のCO2排出削減など、CO2の発生を最小限に抑えます。

2、吸収

森林や草地などの植生がCO2を吸収する「炭素吸収源」を増加させたり、森林伐採の防止や植林活動の推進など、自然による吸収方法と、CCS(Carbon Capture and Storage)技術で、排出されたCO2を捕集し、地下に貯留したり、DAC(Direct Air Capture)技術で、直接大気からCO2を取り除く、技術による吸収により、気中のCO2を吸収して減少させます。

3、オフセット(補填)

他者や地域でのCO2削減プロジェクト(再生可能エネルギーの普及、森林保全)に投資し、その分の削減量を自社の排出分と相殺するカーボンクレジットで、削減しきれないCO2を他の方法で補填します。

カーボンニュートラルは、CO2排出量を抑える努力と吸収や補填の技術を組み合わせることで実現されます。

カーボンニュートラルのメリット

地球温暖化問題の抑制

カーボンニュートラルは、温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化問題を抑制することができます。地球温暖化により、極地の氷が溶けたり、異常気象が起こったりすることで、生態系や人間の生活に深刻な影響が及ぶため、カーボンニュートラルの実現は非常に重要です。

企業のイメージ向上

カーボンニュートラルの取り組みを行うことで、企業の社会的責任や環境保護に対する意識が高いことをアピールすることができ、企業のイメージ向上につながることがあります。また、消費者からの支持を得ることができ、市場競争力の強化にも繋がります。

コスト削減

カーボンニュートラルの取り組みにより、エネルギー効率が上がったり、再生可能エネルギーを導入したりすることで、コストを削減することができます。省エネルギーや再生可能エネルギーの導入には初期費用が必要ですが、長期的にはエネルギー使用量が削減されるため、コスト削減につながります。また、省エネや再生可能エネルギーを導入することで、エネルギーの価格変動や供給不安からのリスク回避にもつながります。

カーボンニュートラルのデメリット

カーボンニュートラルのデメリットには以下のようなものがあります。

初期費用が高い

カーボンニュートラルを実現するためには、再生可能エネルギー設備の導入、省エネ技術の導入、CO2吸収設備(CCSなど)の構築には、莫大な初期コストが必要です。このため、初期費用が非常に高くなることがあります。特に、既存の施設や設備に対する改修や改良が必要な場合は、費用がかさむことがあります。

また、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換や、サプライチェーンの見直しにより、運用コストが増加します。電力コストが一時的に上昇し、家庭や企業の負担が増える可能性があります。

技術的な課題

カーボンニュートラル実現のための技術(CCS、DAC、燃料電池など)はまだ発展途上であり、効果的に利用できない場合があり、技術開発が追いつかない場合、目標達成が遅れる可能性があります。

また、太陽光や風力発電は、天候や地理条件に大きく依存し、安定的な電力供給が難しく、曇りや風が弱い日には発電量が減少し、電力需要を賄えないなど、補完的なエネルギー源(化石燃料など)が依然として必要になる場合があります。

雇用や生活コストなどの社会的課題

石炭産業や石油関連企業の縮小による大量解雇など、化石燃料産業や伝統的なエネルギー関連産業で働く人々の仕事が減少し、地域経済やコミュニティに悪影響を及ぼす可能性があります。

また、脱炭素型製品が高価になり、一般家庭が選択しにくくなるなど、電力コストや製品コストが上昇し、一般消費者への負担が増え、消費者の不満や格差拡大を招く恐れがあります。

カーボンニュートラルは持続可能な未来のために必要不可欠な取り組みですが、これらの課題やデメリットに適切に対応することが成功の鍵となります。技術革新、政策の調整、そして社会全体の理解と協力が重要です。

カーボンニュートラル企業例

日本では、すでにカーボンニュートラルに取り組んでいる企業があり、二酸化炭素の削減を実現しています。その企業を3つご紹介します。

三菱重工業株式会社

三菱重工業株式会社は、カーボンニュートラルを目指して、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入などに取り組んでいます。例えば、自社の工場において、省エネ対策としてLED照明の導入や空調システムの改善などを行っています。また、太陽光発電やバイオマス発電などの再生可能エネルギーの導入も進めており、2021年には、三菱重工エンジニアリングの本社ビルで使用する電力の100%を再生可能エネルギーに切り替えることを発表しました。

参照:https://www.mhi.com/jp/group/mhieng/company/decarbonization

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社は、持続可能な社会の実現に向けた取り組みとして、カーボンニュートラルを目指しています。具体的には、自社の建物において省エネルギー対策を進めたり、再生可能エネルギーの導入を進めたりしています。また、カーボンニュートラルに向けた取り組みを評価する国際的な認証制度である「CASBEE」の取得にも取り組んでいます。

参照:https://www.tokyu-land.co.jp/company/challenge/vol31.html

阪急電鉄株式会社

阪急電鉄株式会社は、カーボンニュートラルを目指す取り組みとして、鉄道車両の省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入などを進めています。また、鉄道車両の運行において、エネルギー消費量を減らすために、ブレーキエネルギー回生装置を採用したり、運転手のエコドライブ教育を行うなどの取り組みを行っています。これらの取り組みにより、阪急電鉄は、2021年にカーボンニュートラルを達成しました。

参照:https://www.hankyu.co.jp/approach/environment/

2050年カーボンニュートラル実現への道筋〜私たちにできること〜

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、私たち一人ひとりや企業、社会全体が取り組むべき具体的な行動を解説します。

私たちが日常でできること

エネルギーの使い方を見直す

省エネ家電の活用:エネルギー効率の高いエアコンや冷蔵庫、LED照明を使う。

節電の習慣をつける:不要な照明や電化製品をこまめに消す。省エネモードを活用する。

再生可能エネルギーを選ぶ

電力会社の選択:再生可能エネルギーを提供する電力会社のプランを選ぶ。

家庭用ソーラーパネルの導入:太陽光発電を利用して、自宅でのエネルギー自給率を高める。

持続可能な移動手段を選ぶ

公共交通機関の利用:車の利用を減らし、電車やバス、シェアサイクルを活用する。

電動車(EV)の導入:ガソリン車から電動車へ切り替えることでCO2排出を削減。

購買行動を見直す

環境に配慮した製品を選ぶ:環境ラベルのついた製品を購入する。

過剰な消費を避ける:リユースやリサイクルを意識し、使い捨て製品を減らす。

食生活で貢献する

地産地消の食材を選ぶ:輸送距離が短い地元の食材を購入することで、輸送中のCO2排出を削減。

食品ロスを減らす:必要以上に食材を購入せず、食べきれる量を意識する。

企業や団体ができること

再生可能エネルギーの導入

再エネ100%目標の設定:企業がオフィスや工場で使用する電力を再生可能エネルギーで賄う。

再エネ電力の購入:グリーン電力証書やPPA(電力購入契約)を活用。

サプライチェーン全体のCO2削減

エコ調達:環境に配慮した原材料や製品を優先的に選択。

輸送効率の向上:共同配送や物流の最適化を進める。

脱炭素技術への投資

カーボンキャプチャー技術(CCS)の導入:工場や発電所からのCO2を回収し、地下に貯留する。

新エネルギー開発:水素やバイオ燃料など、次世代のエネルギー源に投資する。

従業員への教育と啓発

脱炭素研修の実施:従業員にカーボンニュートラルの重要性を伝え、行動変容を促す。

ワークスタイルの見直し:テレワークやペーパーレス化の推進。

技術革新による貢献

再エネ技術の進化

効率的な発電技術の開発:太陽光発電や風力発電のコスト削減と効率向上。

エネルギー貯蔵技術の拡充:蓄電池や水素貯蔵技術で、再エネの安定供給を実現。

スマートシティの構築

IoTでエネルギー管理:スマートメーターやAIを活用して、都市全体のエネルギー消費を最適化。

モビリティ改革:自動運転やEV普及を進め、効率的な交通ネットワークを構築。

カーボンキャプチャーと利用(CCU)

CO2を資源に変換:回収したCO2を化学品や燃料として再利用。

カーボンニュートラルの実現には、個人、企業、政府、そして技術革新が一体となった取り組みが必要です。私たち一人ひとりが日常生活で小さな変化を起こし、企業や地域社会がそれを支援することで、持続可能でより良い未来に近づくことができます。2050年に向けた取り組みは、気候危機への対応だけでなく、経済や社会を変革する新たなチャンスでもあります。

まとめ

カーボンニュートラルについて、取り組むメリットやデメリットを一緒にご紹介しました。 カーボンニュートラルを実現させるには、個人、企業、政府、そして技術革新が一体となった取り組みが不可欠です。様々な問題があり決して簡単なことではありませんが、地球の環境を守るために各企業がカーボンニュートラルと向き合い、検討し、実現させていく必要があります。

この記事の執筆・監修者

Aidiot編集部

Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。